Ansichtssache

Wolfgang Uhrig (Jahrgang 1940) schreibt für das Internetportal des Vereins Münchner Sportjournalisten (VMS) die Kolumne "Ansichtssache".

Uhrig war Chefredakteur des Kicker, später produzierte er die OSB-Standardwerke zu Olympischen Spielen. Der Autor Uhrig lebt östlich von München in Baldham, einem Ortsteil der Gemeinde Vaterstetten.

Das Ende der Tragödie um Jürgen Bischof

VON WOLFGANG UHRIG

(10. Juli 2023) - Wenn heutzutage in Deutschland die Rede ist von Schicksalen unter Sportlern, kommt man an Namen wie Joachim Deckarm oder Jürgen Bischof nicht vorbei. Zwei Athleten, die jeweils nach wochenlanger Bewusstlosigkeit aus dem Koma erwachten, aber danach nie mehr zurückfinden konnten in ein richtiges Leben.

Beim Saarländer Deckarm war das die Folge eines Sturzes auf einen mit einer dünnen PVC-Schicht belegten Betonboden beim Halbfinalrückspiel seines VfL Gummersbach im Europapokalspiel der Pokalsieger, 1979 in Tatabánya (Ungarn), beim aus Itzehoe stammenden mehrfachen deutschen Kunstturnmeister Bischof die missglückte Narkose zu einer Achillessehnen-Operation, exakt zehn Jahre zuvor in München. Für Deckarm ist es nach wie vor ein alltägliches Drama, für Jürgen Bischof ging es nun zu Ende – nach 54 qualvollen Jahren.

Die Tragödie um Jürgen Bischof begann mit einem Salto rückwärts. Beim Bundesliga-kampf seiner Riege Spielvereinigung Neckarsulm am 17.März 1969 in München gegen den USC München riss ihm, dem deutschen Meister im Bodenturnen, die Achillessehne, links. Medizinische Routinearbeit stand bevor, wie etwa Blinddarm herausnehmen oder eine Mandeloperation.

Doch es gab Komplikationen mit der Narkose – noch zweieinhalb Monate lang nach der Operation hielt sie ihn gefangen. Als der Patient erstmals wieder die Augen aufschlug und in Raten zu Bewusstsein kam, da wurde aus dem Fall Bischof eine Affäre, die drei Jahre danach, im Juli 1972, in einer 32 Seiten langen Klage vor der Zivilkammer Landgericht München 1 gelandet war.

Dort saß dann im Zuhörerraum ein junger Mann auf der Suche nach seiner Vergangen-heit. Jürgen Bischof, regungslos, stumm und apathisch. Denn einiges in ihm war tot. Gestorben drei Jahre zuvor, 1969 auf dem Operationstisch einer Münchner Klinik. Sein Herz war stillgestanden. Für fünf Minuten nur – und danach begann sein zweites Leben als menschliches Wrack, das Leben ohne Vergangenheit.

Ein Mann mit dreißig, verheiratet, zwei Kinder, Diplomvolkswirt und ehemaliger Direk-tionsassistent bei der Motorenfabrik NSU, musste sich zurücktasten. Er büffelte das Einmaleins, die Buchstaben unseres Alphabets. Ersichtlich quälend, wie er an Sprach- und Bewegungsstörungen litt, gleichgültig und depressiv, uninteressiert und negativ aggressiv, ohne rechten Antrieb. Therapeutische Maßnahmen lehnte er ab, jede Förderung bedeutete für ihn Forderung.

Eine Unterhaltung mit ihm war unmöglich. Seine Merkfähigkeit war derart minimal, dass er selbst wenige Stunden zurückliegende Vorgänge wie das Duschen oder Zähneputzen vergessen hatte. Im erweiterten Sinne sprachunfähig bestanden Versuche um Kommuni-kation aus Wortfetzen, eine Verständigung in Zwei-Wort-Sätzen. Für mich unvergessen sein Aufbäumen bei einem Besuch in der Klinik Meldorf, wo ich ihn fragte, ob er sich erinnern könne an den Ursprung der Tragödie, an die Folgen der Operation nach dem Achillessehnenriss im März 1969. Da brach es aus meinem früheren journalistischen Weggefährten heraus, die Anklage in Wortsilben kamen wie im Stakkato: „Ich wa-ar tott – Ärzte ha-ben Scheiß ge-baut!“

Drei Jahre hatte es danach gedauert, bis es zu einem Prozess vor dem Münchner Landgericht kam. Angeklagt war nun ein Professor, Orthopädie an der Universität München, außerdem ein leitender Anästhesist dieser Klinik. Beiden wurden diverse Fehler im Zusammenhang mit einem Herzstillstand des Patienten vorgeworfen. Diese sollten durch die medizinischen Verantwortlichen lange vertuscht werden. Aber das Gegenteil kam jetzt ans Tageslicht.

Das hatte letzten Endes allein am Durchhalte-Vermögen des damals 30 Jahre alten Juristen Herwig Matthes gelegen, ebenfalls Kunstturner ein Freund der Familie Bischof, der zuvor mit dem Verunglückten im deutschen Nationalkader gestanden hatte. Matthes verklagte das Bundesland Bayern, Träger der Klinik, mit einer Münchner Anwaltskanzlei im Rücken, wegen ärztlicher Kunstfehler. Und im Prozess wurde der Freistaat schließlich zur Zahlung einer lebenslangen Rente verklagt, damals zu einem monatlichen Betrag von 4.500 Mark.

„Diese Zahlung ging allein drauf für die jeweiligen Heimkosten,“ sagt der heute 82 Jahre alte Matthes. Und um Reha-Kliniken hatte sich der unermüdliche Anwalt aus Burgwedel in den zurückliegenden Jahren immer mal wieder ums Neue kümmern müssen, denn so manche Anstalt war mit Bischof als Patient einfach überfordert. Da oder dort ist es zum Beispiel vorgekommen, dass Bischof in seinen extrem temperamentvollen depressiven Phasen nicht nur einen Stuhl aus dem Fenster geworfen hatte, sondern auch noch den Fernseher hinterher.

Für Matthes wurde das dann ein jahrzehntelanger Kreuzweg, der sich über einige nord-deutsche Stationen wie Malente, Coppenbrügge, Bad Rehburg, Meldorf oder Krempe gezogen hatte.

Dort, in dieser Kleinstadt in Schleswig-Holstein, endete nun vor einigen Tagen die Tra-gödie um einen der talentiertesten deutschen Kunstturner aus den sechziger Jahren. Jürgen Bischof ist mit zweiundachtzig friedlich eingeschlafen.

Rente für den Ruhm

VON WOLFGANG UHRIG

(4. April 2023) - Namen sind Nachrichten. Diese wurden zu Zeiten meiner Großeltern vor allem durch die „Litfaß-Säule“ verbreitet. Die Bezeichnung ist zurückzuführen auf seinen Erfinder, den Kaufmann Ernst Litfaß. Oder „Bismarck-Hering“. Der Name soll seinen Ur-sprung haben bei Otto von Bismarck: Der frühere Reichskanzler hat einmal gesagt, die Leute würden diesen Fisch weitaus mehr schätzen, „wenn er so teuer wäre wie Kaviar“.

Namen sind Nachrichten, oft auch im Sport. So erinnert jetzt der Tod von Dick Fosbury an einen US-Amerikaner, der 1968 in Mexiko City auf revolutionäre Art Olympia-sieger im Hochsprung wurde: Nach dem Anlauf überquerte er die Latte im Rückwärtsflug – in der Welt der Leichtathletik seither der „Fosbury-Flop“.

Als Flugelement im Lexikon des Sports gelandet sind auch der Pferdsprung „Yamashita“ des gleichnamigen Japaners, am Reck die Grätschen vom Schweizer Sepp Stalder als „Stalder-Grätsche“ und vom Japaner Yukio Endo als „Endo-Grätsche“ oder die Luft-nummer von Eberhard Gienger, der „Gienger-Salto“.

Berühmt aus Deutschland sind außerdem ein „Kempa-Trick“ vom Handballer Bernhard Kempa, der „Becker-Hecht“ von Boris Becker, vom Krefelder Eisläufer Werner Rittberger der „Rittberger“. Neben diesem Sprung gehören der „Salchow“ des Schweden Ulrich Salchow oder die „Biellmann-Pirouette“ der Schweizerin Denise Biellmann zu Klassikern einer Kunstlaufkür.

In Deutschland wird eine Alterszulage nach Walter Riester benannt. Die „Riester-Rente“ erfand der gelernte Fliesenleger aus dem Allgäu als Bundesminister für Arbeit – im Sport sind die Namen zur Nachricht wie eine Rente für den Ruhm.

„Benchmark“ mit „Sohlenspieler“

VON WOLFGANG UHRIG

(20. Oktober 2022) - Und jetzt also „Sohlenspieler“. Serge Gnabry hat ihn erkannt, in Choupo-Moting nach dem Bundesligaspiel der Bayern gegen Freiburg. Hier war dieser Choupo-Moting für den Fernsehexperten Sandro Wagner ein „Wandspieler“, Trainer Julian Nagelsmann nannte ihn „Zielspieler“. Findungen, bei denen der sonst rhetorisch eher weniger auffällige Hasan Salihamidzic nicht zurückstehen wollte: Der Sportvorstand nannte das 5:0 seiner Bayern gegen Freiburg eine „Benchmark“ ...

Was und wie auch immer: Es überrascht aufs Neue, was die Mengengelage zwischen Sprache und Sport zum Hören und zum Lesen hervorbringt. Da meldet sich selbst der als Sprachästhet bekannte Marcel Reif mit außergewöhnlichen Wendungen zu Wort. Er appelliert gern, dass jetzt alle „all-in-gehen müssen“ oder er lobt den Bayern-Torwart als „besten Neuer ever“. Und nochmal zu Sandro Wagner: Bei seinen Kommentaren hetzen

die Spieler immer „von Box to Box“. Woanders erinnern Vereine ihre Trainer an eine „to do list“, dass „die Basics mal wieder stimmen müssten“, um eine „Performance auf den Platz zu bringen“, sonst heißt das „Momentum“ Abstieg ...

Unsere großen Deutsch-Meister wie Goethe oder Schiller drehen sich im Grabe, solche Formulierungen hatten sie „nicht auf dem Schirm“. Vielleicht würden sie heute diese

Sprache mit dem neudeutschen Wort „Cringe“ umschreiben – das bedeutet, sich fremd-zuschämen.

Immer locker vom Hocker

VON WOLFGANG UHRIG

Ach, hätte Jörg Dahlmann doch mal besser auf Liesel gehört, seine Mutter. Wie oft habe sie ihn auf Bedenken hingewiesen wegen seines lockeren Mundwerks: „Jörch, durftest du das sagen?“ Eine Frage der Mama, vom Sohn zitiert als Schlusssatz seines Buches, das beginnt mit dem Hinweis auf „eine Kuschelnacht mit Sophia Thomalla“. Diese so dahin-geworfene Bemerkung war der Anfang vom Ende für Dahlmann beim Fußballsender Sky. Ein sexistischer Spruch sei das, der Reporter wurde gefeuert.

Was nun sonst noch so alles passierte in vierzig Berufsjahren, das erzählt der 63-jährige seinen soeben erschienenen Memoiren: „Immer geradeheraus. Tore, Typen, Turbulenzen. Meine wilde Zeit als Fußballreporter“. Es ist auf 338 Seiten eine Plauderei aus dem Nähkörbchen, ein Blick hinter die Kulissen der Branche.

Dabei gibt es jede Menge zum Schmunzeln, typisch Dahlmann halt. Zwischendurch Gast-Beiträge von Wegbegleitern, die das TV-Urgestein hochleben lassen. Wie Johannes B. Kerner mit fünf Seiten, wo es unter anderem heißt, Dahlmann habe „im Sport-Journa-lismus Maßstäbe gesetzt“. Reinhold Beckmann schreibt: „Das Polarisieren war bei ihm fest einkalkuliert, ja fast schon provoziert. Frei nach dem Grundsatz, ein Kommentator, der jedem gefallen will, hat schon verloren.“

Dahlmann fiel auf im Entdecken und Beschreiben des Abseitigen. Das war sein Ding, das suchte und fand er wie kein anderer. Zum Beispiel 1993 in dem wunderbaren Tanz des Jay-Jay Okocha im Trikot der Frankfurter Eintracht gegen Oliver Kahn, damals noch im Tor des Karlsruher SC. Oder in seiner Reportage zum Wechselfehler von Trainer Otto Rehhagel, 1998 um Hany Ramzy bei einem Spiel in Kaiserslautern – beide Szenen noch heute Renner bei Youtube.

Der 1959 in Gladbach geborene Dahlmann, bekennender Schalke-Fan, wollte als Stöpsel Schrankenwärter werden. Auf dem Weg zum Abitur entdeckte er die Liebe zum Journalis-mus, er wurde freier Mitarbeiter bei den Dortmunder Ruhr-Nachrichten. Nebenher führte er das große Wort als Disc-Jockey: „Ich lernte dort, vor Menschen frei zu reden, Spaß zu haben. Aufregung kannte ich schon damals nicht.“ Während seines Sportstudiums in Gießen bewarb er sich dann beim ZDF - um die dort ausgeschriebene Stelle als „Ansager für Nachrichten“. Daraus wurde eine Hospitanz in der Sportredaktion und der Einstieg zum Sportreporter. In dieser Rolle folgten viele Höhen und Tiefen beim Weg durch die TV-Sender ZDF, SAT 1, tm3, Premiere und Sky.

Wer dort auch immer die Rechte hatte, musste für Dahlmann noch lange auch nicht Recht haben. Die Chefs gingen und kamen, Dahlmann blieb Dahlmann. Mit einer Sprache, die kaum tauglich war für den diplomatischen Dienst. Er sagte, was ist, immer locker vom Hocker. Stets hatte er ein Lachen im Gesicht, nie verlor er den Humor, die Lockenpracht oder den Lebensmut – auch nicht nach drei Krebsoperationen …

Seine Stimme wird fehlen im Fußball. Oder aber er gibt vielleicht ein Comeback im Be-reich Tingeltangel. Denn so ganz nebenbei outet sich Dahlmann als Bruder im Geiste mit dem auch in die Jahre gekommenen Kollegen Uli Potofski. „Vielleicht sollten wir im Früh-herbst unseres Lebens eine Schlagershow moderieren,“ schreibt „Poto“ dem Kollegen ins Buch, „ich wäre sofort dabei. Fußball war stets unser Leben. Aber andere Dinge können auch sehr nett und lustig sein.“

Jörg Dahlmann

„Immer geradeheraus“, 318 Seiten, 19.95 Euro

Edel Verlagsgruppe, Hamburg

Das gebrochene Wort

VON WOLFGANG UHRIG

Als sich neulich die ZDF-Nachrichtensprecherin Petra Gerster als Moderatorin der „Heute-Nachrichten“ für immer vom Bildschirm verabschiedete, sagte sie: „Für das gezeigte Interesse danke ich den Zuschauer“ – (Pause) – „innen“. Eine kurze Unterbrechung, wie bei einem Funkloch.

„Zuschauer*innen“, ein Beispiel für das gebrochene Wort beim Vorlesen von Wörtern mit Stern, dem sogenannten Genderstern für Geschlechtertrennung. Danach müssten man Kolleg*innen sagen, Kinder*innen, Grünen*innen, Mensch*innen, Gäst*innen. Und bei uns Sportjournalist*innen heißt, Zuschauer*innen, Torschütz*innen, Zehner*innen oder Leser*

innen ...

Alle Dämme könnten brechen, kommt es in Berlin zur Ampel-Koalition. Sowohl der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (Bürger*innen) als auch die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock (Kanzler*innenamt) verwenden und verfechten das Gendern. Neulich sagte Olaf Scholz im ARD-Fernsehen bei Anne Will: „Ehrlicherweise ist das etwas, was wir unserer Gesellschaft schon angewöhnen sollten.“

„Die Gender-Regierung naht“, so der Aufmacher in der Zeitschrift „Deutsche Sprachwelt, Plattform für alle, die deutsche Sprache lieben“. Davon kann bei Renate Künast wohl eher nicht die Rede sein. Auf Twitter fragte sie: „Ist die richtige Schreibweise für Bürgermeister*

in nicht Bürgerinnenmeister*in“?“ Ihre Empfehlung als Sterndeuterin: “Bürger*innen-meister*in“ – was für eine Verhunzung unserer Muttersprache.

Frankreich hat diese gestotterte Sprache an Schulen verboten, in Deutschland sind 65 Prozent der Bevölkerung Gender-Muffel, der Rest immerhin ist dafür – das Magazin „Deutsche Sprachwelt“ befürchtet einen „Krieg der Sterne“ … (5.11.2021)

Sport im Wort

VON WOLFGANG UHRIG

„Keiner weiß, wie es ausgeht,“ sagt Armin Laschet, „wir spielen auf Sieg und nicht auf Platz!“ Der Politiker und die Worte aus dem Sport. Nie werden sie häufiger gebraucht als im aktuellen Wahlkampf. Da ist Laschet jetzt der „Spielführer“, der zeigen müsse, „wie Tore geschossen werden“. Olaf Scholz, „Konkurrent im Kampf ums Kanzleramt“, sagt: „Unsere Gegner legen durch Fehler den Ball auf den Elfmeterpunkt – und wir machen ihn rein.“ In der Zeitung steht: „Der Ball liegt im Feld von Rot-Grün, die Schwarzen sind 0:1 zurück.“

In diesen Wochen nutzen Volksvertreter die oft geschmähte Volkstümlichkeit aus der Sprache des Sports, um besser beim Wähler anzukommen. Schon das Politiker-Urge-stein Franz Müntefering redete gern in Fußballbildern. „Ich versuche den Ball so zu flanken, dass der Mittelstürmer ihn reinhauen kann,“ umschrieb Müntefering seinen eigenen Politikstil. Man erinnert sich auch an Edmund Stoiber, der einmal davon sprach, dass er „Nationaltrainer werden und diesen unfähigen Gerhard Schröder ablösen wolle, unter dem Deutschland gegen den Abstieg spiele – anstatt in der Champions League wie Bayern München und der Freistaat Bayern sowieso“.

Eine Generation nach Stoiber sitzt Markus Söder als Ministerpräsident „fest im Sattel“, Christian Lindner muss „in einem Marathonlauf viele Hürden nehmen“, Laschet spricht von „einigen guten Pferde in meinem Stall“, Horst Seehofer „spielt Innenverteidiger“, Alexander Gauland „Rechtsaußen“ und Annalena Baerbock „ist angeschlagen. Da muss jetzt ein Lucky Punch her!“ Ein Mann im Fernsehen fordert, „in einer neuen Regierung muss der erste Sturm aufs Eis, da gehören die Besten nach Berlin!“

Stehsatz aus dem Sport als Metapher für Macht und Meinung. Bis zur Bundestagswahl am 26.September werden wohl nur wenige Politiker „den Ball flach halten“, denn „Deutschland muss sich jetzt neu aufstellen“. (3. September 2021)

Zahlen, bitte!

VON WOLFGANG UHRIG

Also sprach Robert Klauß, Trainer des 1.FC Nürnberg zur Frage nach seinem „Match-plan“ beim Spiel gegen den FC St.Pauli:

„Fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten, weil ich den Matchplan erkannt habe – wir sind mit einem 4-2-2-2 auf Pressing-Linie eins angelaufen, wir wollten nach Ballgewinn über den ballfernen Zehner umschalten.

Wir sind im Ballbesitz in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksver-teidiger und dem breitziehenden linken Zehner, so dass wir in ein 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dove (Nikola Dovedan) aufgehalten hat, abgekippt sind. Erkennbar war´s, aber wir haben´s einfach schlecht umgesetzt.“

Zahlen, bitte! „Danke“, mag sich dazu St. Paulis Trainer Timo Schultz gedacht haben – er brauchte nur zwei Zahlen zum Sieg in Nürnberg: 2:1. (17. Februar 2021)

Selbstbedienungsladen

VON WOLFGANG UHRIG

(5. September 2019) - Und jetzt also Thomas Hahn. Wieder einer, der bei der Süddeut-schen Zeitung aus dem Ressort Sport heraus für Aufgaben berufen wurde, die über Anstoß und Abpfiff hinausgehen – Thomas Hahn ist jetzt Japan-Korrespondent mit Sitz in Tokio.

Nach früheren Reportagen über „Tee als Grundnahrungsmittel in Ostfriesland“ oder „Schuld und Düne, Winterurlaub an der Ostsee“ aus dem SZ-Büro Hamburg las man nun von ihm aus dem SZ-Büro in Tokio über die „Koexistenz zwischen Mensch und Bär“ oder „Japans Firmen sparen zu viel“ – das volle journalistische Tablett für den früheren Ski-nordisch-Experten Thomas Hahn.

Die SZ und die Rotation in der Redaktion - immer wieder mittendrin das Ressort Sport. Nach dem Weggang von Thomas Hahn in Hamburg verblieben ist dort Peter Burghardt, dazu seit 1.September Ralf Wiegand, beide gelernte Sportreporter. Burghardt war einmal Spanien- und Südamerika-Korrespondent. Sein Nachfolger in Rio de Janeiro wurde Boris Herrmann, 2014 ausgezeichnet mit dem „Großen Preis des Verbandes Deutscher Sport-journalisten“. Im Ausland tätig ist auch der frühere Ruder-Experte Christian Zaschke, zuerst London, heute New York.

Die Sportredaktion als Durchlauferhitzer, auch bei Personalien im Haus ein Selbstbedie-nungsladen für die SZ-Chefs: Der viermal durch den Verein Münchner Sportjournalisten mit dem Stegmann-Preis geehrte Michael Neudecker ist verantwortlich für die Seite „Panorama“, Ex-Tennisfachmann Josef Kelnberger für die „Meinung“, Formel-1 Berichterstatter René Hofmann für „München/Bayern“. Nicht zu vergessen die „Seite 3“ mit der Edelfeder Holger Gertz, ebenfalls hervorgegangen aus dem Sport.

Ein Karussell als Kompliment für die jeweiligen Ressortleiter Ludwig Koppenwallner, Mi-chael Gernandt, Ludger Schulze und Klaus Hoeltzenbein. Haben sie doch jungen Kollegen die Gelegenheit gegeben, sich für neue Aufgaben zu profilieren. Freude – aber auch Frust für die Sportchefs, weil sie die neuen Lücken in ihrem Ressort immer wieder schließen mussten.

Doch zum Glück gibt es manchmal auch den Weg zurück. Zum Beispiel Gerhard Fischer, in Stockholm langjähriger Schweden-Statthalter. Fischer berichtet jetzt im Lokalen unter anderem über Fußball, porträtiert Münchner Menschen auf der Seite „Leute“. Oder Javier Caceres, fünf Jahre Jahr lang SZ-Korrespondent in Madrid, drei Jahre bei der EU in Brüssel. Mit Sitz in Berlin gehört er nun wieder zur Sportredaktion.

„Wer Sport machen kann,“ meinte einmal BUNTE-Chefredakteur Hubert Burda vor seiner Redaktion, „wer Sport machen kann, der kann alles machen.“ Dafür ein Belegexemplar liefert die Süddeutsche Zeitung.

Reporter, wie sie im Buche stehen

VON WOLFGANG UHRIG

(17. April 2019) - Frühlingserwachen unter Kollegen: Pit Gottschalk, früher mal SportBild-Chef, und Harald Kaiser, nach 36 Jahre beim kicker eine Instanz, brachten ein Buch zum Beruf heraus. Gottschalk erinnert sich unter dem Titel „Kabinengeflüster“ , Kaiser be-schreibt „Ronaldo, Matthäus und ich“ - unterm Strich zwei unterhaltsame Liebeserklärun-gen an den Sportjournalismus.

Bei Gottschalk ist erst einmal auch zu lesen, wie er seinen Weg ging heraus aus den Tiefen einer braven Eifeler Lokalzeitung. Aufgestiegen über die Härte des Boulevards bei der Münchner AZ, dem Express in Halle, als Chef von SportBild hin zum Leiter des Büros von Matthias Döpfner, dem Vorstand im Axel-Spinger-Verlag. Dann aber ein Salto rück-wärts zu seiner „Leidenschaft, die Leiden schafft“. Und über diese zwei Jahre als Hilfsmotor im Getrieberaum von Deutschlands mächtigsten Medienmanager verliert Gottschalk nun leider kein Wort – darüber ein paar Sätze zu lesen, hätte gewiss nicht geschadet. Auch nicht der an manchen Stellen des Buches leichten Selbstbeweihräucherung.

Davon kann nun bei Harald Kaiser keine Rede sein. Über Lust und Leiden erzählt er aus den Jahrzehnten bei „seinem“ kicker. War er doch nirgendwo sonst, als habe er dort längst eine Inventarnummer. Kaiser plaudert mit Zinédine Zidane über Legosteine, outet sich als persönlicher Freund von Lothar Matthäus, spricht über sein Problem mit Jürgen Klinsmann, wird vom Trainer Hans Meyer vor die Brust genommen, führt mit Alex Ferguson ein Inter-view, obwohl er als Reporter kein Wort versteht. Zwischendurch auch ein bisschen Kessel Buntes, etwas zum Schmunzeln: Wenn Kaiser seine „klare Nummer 1 unter den Spieler-frauen“ erwähnt oder berichtet vom „gefürchteten Fahrstil“ als Beifahrer neben dem Chef-redakteur ...

Etwas weniger Schalk bei Gottschalk. Dafür Abenteuerliches zum Treffen mit Recep Erdo-gán, einem Bestechungsversuch von Rudi Assauer, der Besuch beim englischen Posträu-ber Ronald Biggs in Rio de Janeiro. Skurril sein Elfmeterduell mit Andy Möller, interessant die Hintergründe einer Freundschaft mit Ottmar Hitzfeld. Fußball – und noch ein bisschen mehr. Zum Ende des Buches gibt Gottschalk den Ausbilder von Nachwuchsreportern, er zeigt Berufswege in das digitale Zeitalter auf. Zwanzig Seiten Predigt mit erhobenem Zeige-finger, nach dem lockeren Rückblick der strenge Ausblick: „Ein Notizblock allein reicht längst nicht mehr …!“

Gottschalk und Kaiser - zwei Reporter, wie sie im Buche stehen.

Pit Gottschalk, „Kabinengeflüster. Meine verrückten Erlebnisse als Fußballreporter“, 143 Seiten, 14.95 Euro, Klartext Verlag, Essen.

Harald Kaiser, „Ronaldo, Matthäus und ich. Mein Leben als kicker-Reporter“, 156 Seiten, 19.90 Euro, Verlag Die Werkstatt, Göttingen.

Der abkippende alte Mann

VON WOLFGANG UHRIG

(04.12.2018) - „Thomas Müller,“ so erklärte der Reporter vom Fernsehen beim Pokalspiel der Bayern gegen Rödinghausen, „ist heute ein Achteinhalber.“ Aha, was Neues im Mittelfeld – Position mit Bruchstelle: Achteinhalber …

Die Sprache im Fußball. Früher war sie volkstümlich, sie verschaffte Zugang für jedermann. Hemdsärmelig aber ehrlich, ohne Prätention aber voller Einfallsreichtum, vorwitzig aber zutreffend. Mit dem Tormann, der wie eine Bahnschranke fiel, dem Abwehrspieler als Mähmaschine, dem Scharfrichter mit der Blutgrätsche, dem Mann, der ein Bein stehen ließ, dem Stürmer, der in der Luft hing. Jeder verstand, was mit Vorstopper gemeint war, dem Turm in der Schlacht, Bananenflanken, hoch hängenden Trauben – die Sprache als Bild.

Gut, es werden noch immer Säcke zu gemacht. Aber nur kicker-Abponnenten mögen verstehen, wenn es heißt „gegen den Ball spielen“ statt mit ihm. Dass man sich den „den zweiten Ball holen“ muss – obwohl noch immer nur einer auf dem Platz ist (gemeint ist im Spielzug der zweite Ball). Da ist die Rede vom Rebound, dem Box-to-Box-Spieler, Backup, hochstehenden Verteidiger, inversiven Außen, abkippenden Zehner, diametralen Sechser, falschen Neuner. Und jetzt dem Achteinhalber.

Die einen sprechen so, die anderen schreiben so. Wie einmal die Analyse zu Mario Götze bei Deutschland gegen Italien in der doch so sehr geschätzten Süddeutschen Zeitung: „Bekam es als sogenannter falscher Neuner schon nach 40 Sekunden mit einem echten Vierer zu tun: Innenverteidiger Bonucci rempelte ihn um. Spielte daraufhin eine Weile eine sehr falsche Neun: Trieb sich überall rum, nur nicht im Sturmzentrum. Später dann mal eine unsichtbare Acht, mal eine schemenhaft erkennbare Sieben - und wenn es ausnahmsweise mal mit Tempo Richtung Italien-Tor ging, oft eine zu verspielte Zehn.“

Diese neue Sprache und ich - ein abkippender alter Mann.

Mario Götze. Der Film.

VON WOLFGANG UHRIG

(28. Juni 2018) - Jetzt, da Deutschland raus ist und es aus ist mit neuen Helden, da erinnert man sich gern an einen, der jenseits dieser Fußball-WM in Russland in diesen Tagen nun nur noch eine Nebenrolle spielte, im Streaming-Anbieter DAZN. Dort lief die Dokumentation „Being Mario Götze“, ein Film von Aljoscha Pause, dem vielfach preis-gekrönten Regisseur und VDS-Kollegen.

So nah wie Pause hat der Schütze zum Titel 2014 einen Journalisten noch nie an sich rangelassen. Herausgekommen sind vier Teile über jeweils 50 Minuten. Eine unterhaltsame Zeitreise, die beginnt mit Schnipseln aus Schmalfilmen vom sportverrückten Papa Jürgen, der den dreijährigen Mario im Garten des Elternhauses aufnimmt beim Kinder-Kicken, daheim im Allgäu. Dort mit acht zu sehen auf einem Mannschaftsfoto vom Dorfklub SC Ronsberg. Mit 16 deutscher A-Jugendmeister bei Borussia Dortmund (nach dem beruflich bedingten Umzug der Familie), mit 18 im Kreis der Nationalmannschaft, mit 22 für Jogi Löw ein „Messi“, für die Medien der „Super-Mario“. Und jetzt, mit 26 – oft nur noch Ergänzungs-

spieler …

Eine Karriere im Schnelldurchgang. Erst gebremst durch das wenig geglückte Wechsel-spiel Dortmund-München-Dortmund, dann die lange Pause wegen einer mysteriösen Stoff-wechselerkrankung, ein schleichender Abstieg nach steilem Aufstieg. Im Film ist zu spüren, wie sich Mario Götze um Erklärungen müht. Indem er unter anderem auch Wegbegleiter beim FC Bayern und dem BVB kritisiert, aber gern den Umweg nimmt, wo er mal seine persönliche Rolle deutlicher hinterfragen müsste. Götze wirkt hier selbstgefällig, neigt zur Arroganz. „Ja,“ sagt er dann einmal auch selbstbewusst, „ich bin stolz auf mich!“

Insgesamt aber gibt er sich betont zurückhaltend und nachdenklich, in einigen Szenen fast scheu. Als eher introvertierter Typ ist Mario kein Lautsprecher, der das Herz auf der Zunge. Auch eignen sich sein stets gepflegtes Auftreten, der eher spröder Charme nicht zu einem Volkshelden - gegen „uns Uwe“ Seeler oder „Ruuudi“ Völler ist Götze ein stiller Brü-ter. Dabei hinterlässt wohl auch Spuren, dass ein junger, intelligenter Mensch wie er in vergleichsweise kurzer Zeit Dinge erlebt hat, die ihn aus vielen weniger guten Erfahrungen vorsichtiger und kontrollierter haben werden lassen – auch im Umgang mit den Medien. Götze sagt: „Man muss erstmal gegen die öffentliche Meinung ankämpfen, bevor man sich öffnen kann.“

Das Öffnen gelingt ihm im Film nur zögerlich. Zum Bild helfen erklärende Statements sei-nes um zwei Jahren älteren Bruders Fabian von der SpVg Unterhaching. Fabian spricht über „den Kleinen, der er immer war“. Mario habe früh in seiner eigenen Welt gelebt, wollte sich abschotten. Einer, der die eigene Person nicht in den Vordergrund drängte: „In seiner Kindheit und Jugend immer tendenziell der verschlossene, ruhigere Typ.“ Hätten sie zu-sammen in einer Mannschaft gekickt, wollte der Jüngere nie die Kapitänsbinde: „Die musste immer ich übernehmen. Mario ist bis heute höchst sensibel, er kommt deshalb auch nicht mit jedem Trainer klar, er braucht dieses Wohlfühlpaket.“

Götze klagt, das sei nicht vorhanden gewesen bei seinem gescheiterten Ausflug zum FC Bayern München. Und das ausgerechnet unter dem doch von ihm als Fußballlehrer so hochverehrten Pep Guardiola. Dieser habe fachlich „in einem Raster gedacht und den Menschen drumherum einfach außen vorgelassen“. Ebenso negativ sein Urteil über Peter Stöger nach der Rückkehr zu Borussia Dortmund, auch zu Thomas Tuchel habe er „keinen Draht gefunden“. Ganz im Gegensatz zu seinem Förderer Jürgen Klopp: „Der war im Fuß-ball ein bisschen wie mein Vater.“ Es wird klar, dass Götze ein Sportler ist, der mehr braucht als physisches Training.

In diesen eineinhalb Stunden lernen wir durch Aljoscha Pause einen jungen Profi kennen, der als Fußballer für Aufsehen sorgt, im Ansehen als Mensch da und dort aber noch Defi-zite hat. Es scheint Mario zu bekümmern, er versucht diesen Eindruck im Film zu wider-legen. Unterm Strich aber bleibt oft ein Hauch von Distanz, man kann es auch als Über-heblichkeit empfinden - „Being Götze“.

Ball flach halten

VON WOLFGANG UHRIG

(11. Juni 2018) - Das gab es noch nie vor eigenem Publikum: Da steht der Spieler mit einer glasklaren Chance im Strafraum, allein vor dem gegnerischen Torwart, doch noch bevor er zum Schuß kommt, wird der Mann mit der Rückennummer 21 gnadenlos ausgepfiffen – weil ihm die Zuschauer offenbar kein Tor gönnen und dafür sogar bereit sind, auf einen Jubel zu verzichten.

Eine Szene aus der zweiten Halbzeit im Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Saudi Arabien in Leverkusen. Ein schrilles Zeichen gegen den Spieler Ilkay Gündogan, der zuvor schon bei jedem Ballkontakt von den Rängen lautstark attackiert worden war. Noch immer haben Fans nicht vergessen, dass sich Gündogan vor einigen Wochen - gemeinsan mit Mesut Özil - neben dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan hatte fotografieren lassen.

Was fast eine mittlere Staatskrise auslöste. Der Bundespräsident bat zum Gespräch, die Bundeskanzlerin verteidigt in der ARD die beiden Fußballer, und der Bundestrainer wurde von einem Journalisten gefragt, ob er daran gedacht habe, Gündogan/Özil wegen türki-scher Wurzeln aus dem Deutschland-Kader für die WM zu streichen. „Zu keiner Sekunde,“ entgegnete Joachim Löw energisch. In diesem Zusammenhang wird nun gern auch darauf hingewiesen, dass der Coach seit Jahren schon auf den gleichen Berater hört wie seine Spieler Gündogan und Özil: auf Harun Arsla, einen Türken mit Sitz in Hannover.

Der „Spiegel“ erinnert daran, dass sich Özil vor zwei Jahren während einer Pilgerfahrt nach Mekka im langen Gewand fotografieren ließ und das Bild auf Facebook veröffent-lichte. Dazu hätten die Kommentatoren über den Nationalspieler gejubelt, „der selbstbe-wusst seinem muslimischen Glauben nachgeht. Eine Symbolfigur für das weltoffene Deutschland“. Und heute rätselten die gleichen Kommentatoren, was Özil mit dem Erdo-gan-Treffen bezwecken wollte.

Viele Spieler unserer Nationalmannschaft haben mit Äußerungen in jüngster Vergangen-heit zugegeben, dass es mit ihrem politischen Bewusstsein nicht sonderlich weit her ist. Man sollte deshalb von ihnen auch keine staatsmännischen Botschaften erwarten – es wäre also mal wieder an der Zeit, den Ball flach zu halten.

Es ist zum Heulen

VON WOLFGANG UHRIG

(7. April 2018) - „Die Tränen des BVB“. So überschrieb die Süddeutsche Zeitung vom 3. April 2018 ihre Berichterstattung zum 0:6 beim FC Bayern München. Weil einige Dortmun-

der nach ihrem Bundesliga-Debakel beim Gang in die Katakomben der Allianz-Arena abgetaucht waren in ein Tal der Tränen.

Wir erleben wässrige Zeiten. Das neue Jahr ist erst ein paar Monate alt, doch geweint wurde schon, dass es zum Heulen ist. Gleich zum Auftakt im Januar gab es da den nor-wegischen Skispringer Tande, der an der Schanze von Bischofshofen schluchzte, weil sich seine Bindung gelöst hatte. Und dann erst Olympia in Pyeongchang, die Spiele im Februar - wie eine Waschanlage für Tränen.

Goldmedaille verpasst! Hund gestorben! Beziehung im Eimer! Nur bei tragischen Ereig-nissen trauten sich bislang auch ausgewachsene Mannsbilder vor aller Augen zu heulen wie Schlosshunde. Bei halbtragischen Ereignissen wie Auto kaputt, Hase tot oder Kreb-sdrama im Fernsehen nuschelten sie lieber, sie hätten „da was im Auge“, klar doch: dicke Tränen! Heutzutage flennt nicht nur jede, sondern auch jeder coram publico, wenn sie oder er meint, Gefühle zeigen zu müssen.

Die große Meryl Streep weinte, als sie auf der Golden-Globe-Gala die Widerwärtigkeiten dieses einen Politikers anprangerte, Obama weinte, als er sich als Präsident verabschie-dete, und wie oft bei öffentlichen Anlässen hatte doch auch unser netter Herr Gauck nah ans Wasser gebaut. Wir leben in einer verheulten Epoche, vor alle Augen haben Politiker, Schauspieler oder Sportler sich nicht mehr im Zaum.

Doch wer keine Gefühle hat, der kann auch keine zeigen. Und so zelebrierten in München Dortmunder Spieler und Fans die schweigende Sprache ihrer Seele. Stille Emotionen - oder der Einbruch der Menschlichkeit in die Welt des Profisports.

Die Sprache der verlorenen Worte

VON WOLFGANG UHRIG

(8. Januar 2018) - Dass Kamil Stoch die Vier-Schanzen-Tournee gewonnen hat, war für den Reporter im Fernsehen keine Überraschung: „Weil er jede Schanze der Welt kann.“ Die einsame Klasse des Polen umschreibt eine österreichische Zeitung: „Stoch, der Allei-ner“. Was auch daran lag, dass Richard Freitag nach seinem Sturz in Innsbruck verletzt ausgeschieden war: „Freitag hat Becken.“

Was für eine Sprech …!

Nur die Toten hätten genügend Zeit, Deutsch zu lernen, befand einst Mark Twain. Seit das der amerikanische Schriftsteller in seinem Aufsatz „Die schreckliche deutsche Sprache“ schrieb, sind fast 140 Jahre vergangen. Inzwischen gibt es eine andere Möglichkeit damit zurecht zu kommen – man lässt Wörter wie den Artikel einfach weg.

Über die sich umgreifende Verknappung unserer Muttersprache hat die Soziallinguistin Diana Marossek jetzt ein Buch verfasst. „Kommst Du Bahnhof oder hast du Auto? Warum wir reden, wie wir neuerdings reden“ steht über den 160 Seiten ihres Werkes. Die Wissen-schaftlerin aus Berlin tritt darin den Sprachsnobs mit einem Begriff entgegen, den sie neu einführt in die Debatte: „Kurzdeutsch“.

Immer mehr wird auch im Deutsch unter Sportjournalisten mit Worten derart gegeizt, dass der Sinn aus dem sprachlichen Kontext heraus zu rekonstruieren ist. Wer also behauptet, „Jürgen Klopp kann FC Bayern“, umschreibt damit dessen Befähigung, der Aufgabe als Trainer in München gerecht zu werden. Was aber ohnehin noch nicht zu beweisen ist, denn „Klopp hat Vertrag in Liverpool“. Wo er einen Spieler sucht, der „den rechten Verteidiger gibt“.

Am Anfang war das Wort, schrieb einst der große Dichter Johannes von Frankfurt. Nichts, was ist, sei ohne es geworden. Das ist eine schöne Vorstellung. Doch dem Wort wurde später dann zunehmend die Kom-petenz abgesprochen - von Goethes Faust, in dem es heißt, der Worte seien genug gewechselt.

So ging und so geht es dahin …

Servus TT

VON WOLFGANG UHRIG

(27. Mai 2017) - Es war meine Frau, der das sofort auffiel: diese Stimme! Das volle Timbre, die angenehme Klangfarbe. Und dann das schöne, das rollende R - erste Erinnerungen an ihn. An einen Sprecher aus dem Fernseher, damals in den siebziger Jahren. Wir waren von Düsseldorf nach München gekommen, wo fortan der Bayerische Rundfunk zu unserem Haussender wurde. Mit diesem Moderator am Mikrofon ...

Es gab ihn in der „Abendschau“ und natürlich auch im „Blickpunkt Sport“, den Mann mit dem so wohlklingenden Sound, den jungen Fritz von Thurn und Taxis (FOTO: SKY/FABIAN HELMICH), für alle, die ihn später näher kennen lernten, nur unser „TT“. Ein Kürzel, das bis heute das bundesweite Erkennungszeichen geblieben ist für ein Ur-Gestein beim Bundesligasender Sky.

Sky und TT, wie Coca und Cola, für Fußballfans untrennbar miteinander verbunden. Und als ich nun im April mit ihm ein langes Exklusiv-Interview führen durfte für das Branchen-

magazin „sportjournalist“, hatte ich nicht den Eindruck, dass hier einer Schluss machen müsste im Beruf. Der im Juni 67 werdende TT ist noch immer so emotional engagiert wie ein junger Spund.

„Zeit zu gehen, wenn es noch geht“ sagte er - nicht ohne einen Anflug von Wehmut. Zu-

letzt beim deutschen Pokalfinale Borussia Dortmund gegen Ein-tracht Frankfurt aus Berlin, das Saisonfinale - ein Ende auch für ihn nach rund 50 Jahren Funk und Fernsehen. Hier wird man ihn vermissen als eine Autorität, die sich ausgezeichnet hat durch Fleiß, Fach-

wissen und Fairness. Und unter uns als ein überaus geschätzter Kollege, der immer Zeit hatte für alle und alles. Stets moderat in Wort und Tat.

In Erinnerung bleiben Begegnungen mit einem höchst freundlichen Menschen, wie er durchaus nicht selbstverständlich ist in einer Branche, wo gelegentlich mit Ellenbogen gearbeitet wird, wenn es darum geht, sich gegen einen Kollegen durchzusetzen um den Einsatz bei einem Topspiel. Oder das Ich auf dem Bildschirm.

„Im weitesten Sinne könnte man dazu nun einmal die Frage stellen, was den Adel unter anderem auszeichnet - auch so etwas: Wie geht man mit Menschen um?“ erinnerte Fritz von Thurn und Taxis im Interview mal kurz an seine Erzie-hung auf einem Schloss in Öster-reich. In einer Welt des Hochadels, wo Durchlaucht standesgemäß übrigens mit sieben Vornamen geführt wird: Friedrich, Leonhard, Ignatius, Josef, Maria, Lamorel und Balthasar.

Fritz von Thurn und Taxis: Ein Gentleman im Auftreten, immer adrett und pico-bello, Mar-

kenzeichen Einstecktuch im Sakko. Einer wie er pflegt Stil und Eleganz. Ein Herr aus dem Hochadel - und zugleich ein Mann des Volkes, gefeiert durch den Boulevard, zum Beispiel in „Fußball-BILD“. Schriftleiter Kai Traemann schreibt hier zum Abschied von einer „Liebes-

erklärung“ unter der Überschrift „Thurn und Taxis wird den Fans fehlen“.

Die „Deutsche Presse-Agentur“ bringt eine Jubelstory zum Abschied, die „Berliner Zei-

tung“ verlieh ihm „Kultstatus“, der Kölner „Express“ adelte ihn als „Kult-Reporter“, die „Süd-

deutsche Zeitung“ räumte für „Seine Exzellenz“ eine ganze Seite 3 - allein schon das eine mediale Auszeichnung ! Drei Seiten auch im Magazin „kicker“: „Die Welt des Fußballs ist kälter geworden“.

Kälter geworden - auf ihn persönlich passt das nun wirklich nicht. Denn TT blieb der Mensch, der er immer war. Eher warmherzig gegenüber jene, die es zu berichten gab, auch in für ihn schwierigen Situationen immer um den Ausgleich ausgleichend, vorbildlich für unseren Berufsstand.

Wenn es sein muss, dann wir mich Frau U. gelegentlich darauf hinweisen, lieber TT. Und natürlich gefällt ihr an Dir auch noch dieses wunderbar gerollte R, vom Anfang bis heute. Auf „Sky“ und vielleicht noch einmal wo anders...

Medizynisches

Jetzt also „Kompressionssyndrom“. Eine schmerzhafte Sache, über die Felix Neureuther kürzlich bei der Ski-WM in St. Moritz klagte. Es ging hier aber nicht um Neureuthers Dienst-Audi, sondern um eine „Muskelverhärtung im Bereich der Lendenwirbelsäule“, wie die „Süddeutsche Zeitung“ dazu erklärend meldete. Lapidar stellte „Bild“ im typi-

schen Neu-Sprech fest: „Neureuther hat Rücken.“

Letztes Jahr litt Neureuther an einer „Nekrose, die mich befallen hat“. Das sei „ein klei-

nes Scheißding“, sagte er und schob nach: „Die Nekrose ist das Aussterben einzelner Zellen oder sogar Glieder am lebenden Organismus. Das ist etwas, was häufiger bei älteren Frauen vorkommt - und genau so habe ich mich auch gefühlt.“

Es lebe der Sport - als ein Spielfeld für Spekulationen.

So stand in der Zeitung, die schöne Tennisspielerin Maria Scharapowa müsse ihr

Comeback verschieben - wegen einer „Bursitis calarea“. Das mag für manche klingen wie ein Gruß aus der italienischen Küche. Doch dahinter steckt „eine Schleimbeutel-

entzündung an der Schulter, ein Phänomen, das im Tennis häufig auftritt,“ zitiert die Nachrichtenagentur SID einen Facharzt.

Den braucht es nicht zur Erklärung bei einem „Kreuzbandriss“, dem „Unterschenkel-

bruch“ oder der „ausgekugelten Schulter“. Da schmerzt schon das Zuhören, und jeder weiß, wo es weh tut. Für den Laien wohl auch nachvollziehbar ist die „Splitterung am Innenmeniskus“ oder ein „Muskelfaserriss“. Nichts erklären muss man, wenn sich jemand „herumschlagen muss mit einer langwierigen Angina“.

Nun ist es inzwischen so, dass an die Stelle von solch vertrauten Befunden ständig neue Zipperleins treten, von denen man null Ahnung hat. Klagte früher etwa jemand über die „weiche Leiste“, ein reißendes Band, das „Syndesmose" heißt oder die schme-

rzende "Patella-Sehne" ? Allein die Tatsache, dass man eine Sehne besitzt, die so ei-

nen klangvollen Namen hat wie ein italienischer Libero oder wenigstens ein römischer Tenor, wäre einst einem kernigen Fußballer wie Briegel suspekt vorgekommen - dieser Haudegen wäre beleidigt gewesen, hätte man ihm eine „weiche Leiste" unterstellt ... !

Und immer wieder ist von „Adduktoren“ die Rede. Da hat sich keiner verhört, von wegen bevorzugte A-Doktoren. Es handelt sich bei Adduktoren auch nicht um Chips für Com-

puter oder Kupferspulen für Elektroden, sondern um irgendwelche Sehnen. Wenn man nicht aufpasst, dann reißen sie an oder ab, die Adduktoren, besonders oft bei Fuß-

ballern.

Der Leichtathlet Frank Busemann musste einst mal pausieren - wegen „nervaler Fehl-

ansteuerung“. Der Olympiazweite damals zu Journalisten: „Die Befehle, die mein Gehirn aussendete, verirrten sich in Nebenbahnen, sie kamen in falschen Muskeln an und es zuckte nicht, wo es hätte zucken müssen.“ Busemann lächelte dabei, was er sagte, klang ja auch medizynisch.

Neulich wurde der Bayern-Spieler Javi Martinez operiert, in „Bild“ stand: „wegen freier Gelenkkörper" am rechten Knöchelgelenk. Womit wir wieder nah dran sind an der Syn-

desmose. Dazu der Hausarzt: „Das ist eine Bandstruktur zwischen Schien- und Waden-

bein. In Knöchelhöhe befindet sich ein vorderes, ein hinteres und ein quer verlaufendes Band."

So weit das Neueste aus dem Knöchelverzeichnis.

"Passt schon !"

VON WOLFGANG UHRIG

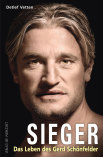

(18. November 2016) - Weil er mit 19 unter den Waggon eines Zuges gerät, verliert er den rechten Arm und vier Finger der linken Hand. Doch Gerd Schönfelder hadert nicht - heute ist er Deutschlands er-

folgreichster Behindertensportler aller Zeiten. Als alpiner Skifahrer mit 16-mal Gold bei den Paralympics und 14-mal Gold bei Weltmei-

sterschaften.

Ein beeindruckender Weg, den Detlef Vetten dem stern als Story angeboten hatte. Doch der Chef erklärt dem Journalisten: "Wissen Sie, wir haben im Augenblick so viele traurige Geschichten - und der Mann ist schließlich behindert." Auch Bosse dürfen mal Unsinn reden, sagt sich Vetten, und schreibt die Geschichte trotzdem: als Buch, unter der Überschrift "Der Sieger. Das Leben des Gerd Schönfelder" (Verlag Die Werkstatt, Göttingen, 19.90 Euro).

Nicht nur ein Leben, sondern zwei Leben sind es, die hier über knapp 200 Seiten doku-

mentiert werden. Einmal Schönfelder als hoffnungsvolles Talent, das im alpinen Ski-

sport auf dem besten Weg ist zu großen Erfolgen. Dann Schönfelder im Kampf gegen sein Schicksal, zurückzuführen auf den 11.September 1989.

An diesem Tag will er in Hersbruck gegen 16 Uhr noch unbedingt den Regionalzug nach Nürnberg erreichen. Kurz vor der Abfahrt, in allerletzter Sekunde, hetzt er zum Bahnsteig, springt zum

anfahrenden Waggon, verheddert sich an einem Türgriff , stürzt in die Lücke zum Gleis - zehn Sekunden, in denen Schönfelder zu einem Krüppel wird.

Der mehrmalige VDS-Preisträger Vetten schildert mit großer Empathie Stunden der Angst vor dem Tod, danach die schweren Wochen, Monate und Jahre in ein anderes Leben. Ein quälender Marathon mit für

Laien teils abenteuerlich anmutenden chirurgi-

schen Eingriffen. Ein Opfergang, den Gerd Schönfelder mit nie versagendem Optimis-

mus zurücklegt - oder um es mit seinem persönlichem Schlusswort im Buch zu sagen: "Passt schon !"

"Jahrhundertsportler"

(5. August 2016) - In unserer Verbandszeitschrift "sportjournalist" wurden kürzlich die neuen Mitglieder der "Ruhmeshalle des deutschen Sports" vorgestellt, neudeutsch: in der "Hall of Fame". Darunter Erich Kühnhackl, aufgeführt als "Eishockeyspieler des Jahrhun-

derts", Alexander Pusch, "Fechter des Jahrhunderts", Erhard Wunderlich, "Handballer des Jahrhunderts" ...

"Jahrhundertsportler", was für ein stolzer Beiname - wer hat wann und wie diesen präch-

tigen Titel eigentlich ins Leben gerufen?

Das war Jupp Suttner, Mitglied des Vereins Münchner Sportjournalisten (VMS). Er hatte vor dem Januar 2000 die Idee zu einer Wahl "Sportler des Jahrhunderts" in Deutschland. Umgesetzt und veröffentlicht wurde die Aktion durch die Redaktion "kicker-sportmagazin".

Eine Erfindung mit Langzeitwirkung - so wie heute Kühnhackl und Co. tragen seitdem insgesamt 29 deutsche Sportler(innen) dieses Ausrufungszeichen vor sich her wie eine Monstranz, kaum einen öffentlichen Auftritt ohne dieses Adjektiv.

Suttner ließ damals eine Jury aus Sport und Medien abstimmen, zum Beispiel beim "Läu-

fer des Jahrhunderts" (Armin Hary) Walther Tröger (seinerzeit Präsident des Nationalen Olympischen Komitees), Klaus Wolfermann (Speerwurf-Olympiasieger), Steffen Haffner (Sportchef "Frankfurter Allgemeine Zeitung"), Gustav Schwenk (Leichtathletik-Experte), Heinz-Florian Ortel (TV-Kommentator der DDR) oder Wolfgang Uhrig (Chefredakteur "kicker-sportmagazin"). Es gab 29 Wahlen mit jeweils zehn Namens-Vorschlägen aus 19 Sportkategorien. Unter den knapp 300 Athletinnen und Athleten entschied die Prozent-

zahl der abgegebenen Stimmen.

In Frankreich hat einst Félix Lévitan von "L´Equipe" die "Tour de France" erfunden, der Kollege Jacques Goddet von "France Football" den "Goldenen Fußball", in Italien Euge-

nio Costamagna von der "Gazetta dello Sport" den "Giro d' Italia".

Nur mal so: Willkommen im Club, lieber Jupp!

Notnagel

VON WOLFGANG UHRIG

Neulich, in der 72.Minute der Relegation zur Zweiten Fußball-Bundesliga: Würzburgs Trainer Hollerbach nimmt gegen Duisburg den Spieler Kurzweg vom Platz, für ihn kommt der Spieler Nothnagel.

Einer kurz weg, der andere als Nagel in der Not - zwei Namen im Sinne des Wortes: Die Würzburger Kickers gewinnen nach 0:1 noch 2:1 und steigen auf in die Zweite Liga.

Namenswitze sind Journalisten ja eigentlich verboten. Das ist weniger eine Frage des Humors als eine Frage des Anstandes. Es gilt, die Würde eines Menschen zu schützen. Etwa wenn einer Fußballer ist und Holzfuß heißt, dafür natürlich nichts kann. Manche Namen aber haben die Aussage, dass darin ein Handeln zu erkennen ist: Adler fliegt

im Tor beim Hamburger SV, Nulle hält bei Carl Zeiss Jena den Laden dicht, Bollmann die Abwehr von Arminia Bielefeld, Ballweg heißt die Assistentin von Bundestrainerin Sylvia Neid, Goldmann ist der Trainer des Diskusriesen Harting und wie die Faust aufs Auge passt es bei den Klitschkos - sie tragen das k.o. im Namen.

Schneeloch war ein hoher deutscher Funktionär bei den letzten Olympischen Winter-

spielen, Goldmann ein Curler, Winterfeldt Reporter für die „Berliner Zeitung“. Im US-

Team standen die Snowboarder Arielle Gold und Taylor Gold. Gold aber hatten sie alle nur im Namen.

Die „Züricher Sonntagszeitung“ berichtete zu Sotschi über eine Schweizerin, die Olym-

pia Gold heißt. Diese Freizeitsportlerin sagte, Gold bei Olympia sei für sie nie ein Ziel gewissen, sie fahre lieber unbeschwert Ski, mit ihrem Bruder - und der heißt Silver Gold.

Neulich, bei den Übertragungen von der WM im Eiskunstlaufen auf Eurosport, schwebte ein bezaubernde Geschöpf über die Bildfläche, nomen fast omen: Gracie Gold - das US-Girl wurde im Endergebnis Vierte, im Kurzprogramm war sie Erste. Immerhin ein Notnagel.

Fuss-Note

VON WOLFGANG UHRIG

Einmal sagte im Fernsehen der Reporter Hans-Joachim R. über die Schweizer Eis-

kunstläuferin Karin Iten: „Wer als Zwiebel geboren ist, kann nicht wie eine Rose blü-

hen." Das fand der in der für seine Sprüche gefürchtete ARD-Mann wohl originell - und doch: was für eine grobe Beleidigung, Herr Kollege!

Dabei kann eine Metapher Freude bereiten. Auch im Fernsehen, wo Worte ja über-

flüssig sind - es sei denn, zum Unterrichten kommt Unterhaltung. Das kann auf Sky im Fußball passieren, wenn etwa der nette Herr Wasserzieher als Moderator vom Studio weitergibt ins Stadion und dann mit seinem verschmitztem Lächeln sagt: „Und nun viel Spaß mit ihrem Reporter Wolff Fuss ..."

Das ist dann kein leeres Versprechen. Als Darmstadt gegen Hannover den Ball nicht bespielte, sondern bearbeitet, spricht Fuß von „22 Spielern im Blaumann“, die auf dem Platz „Ausschuss produzieren“. „Ein Spiel ohne schweres Gerät“ ist dagegen Bayern gegen Wolfsburg, „das hat Temperatur“.

Gegen Sevilla hebt sich Mönchengladbach „in Fohlenstärke aus dem Sattel“, beim kränkelnden HSV leistet Bruno Labbadia „erste Hilfe“. Zur Wolfsburger Niederlage in Stuttgart sieht er beim Verein aus der Autostadt „erhöhte Immissionswerte - Wolfsburg hat aber Schlussphasenkompetenz“.

Zu einem schwachen Freistoß „segelt der Ball besinnlich vors Tor“, im Gegenzug landet ein „verbraucherfreundlicher Eckball“ im Strafraum, über dem „Geier kreisen“. Die „Ab-

wehr hat Öffnungszeiten“, Fehlpässe sind „Unebenheiten in der Sozialstruktur“.

Beim VMS-Mitglied Fuss brennt es nicht lichterloh, Trauben hängen nicht hoch, der Schalter muss nicht umgelegt werden - auch wird hier nie jemand beleidigt. Wer so lockig-flockig kommentiert, kriegt dann für pfiffige „Fuss-Noten“ auch mal einen Preis, wie den kürzlich durch eine Umfrage unter deutschen Spitzensportlern.

Übrigens: Der eingangs erwähnte Kollege R. bekam damals eine Zwiebel, überreicht von einem empörten Journalisten.

Marionette

VON WOLFGANG UHRIG

Als alles vorbei ist, da meint Lars Mrosko, er müsste jetzt eigentlich ein Buch schreiben. Über seine bewegten Jahre als Spielerberater: „Da würden die Leute staunen.“ Also setzt er sich an den Computer. Nach ein paar Seiten aber ist Schluss - „die Komma-

setzung nervte“ ...

So steht es auf Seite 328 im Buch, das es nun trotzdem gibt: „Mroskos Talente. Das er-

staunliche Leben eines Bundesligascouts", nacherzählt von Ronald Reng (426 Seiten, 20.00 Euro, Piper-Verlag, München).

Der Autor schildert spannend, pointiert mit feinsinnigem Humor den zurückliegenden Alltag des heute 38 Jahre alten Berliners, der dem Fußball verfallen war. Man liest von abenteuerlichen Szenen aus einer Welt, die so noch nie ausgeleuchtet wurde, von ei-

nem oft charakterlosen Geschäft, das unsereins eher verschlossen ist. Und mittendrin Lars Mrosko, der sich vorkommen muss wie eine Marionette.

Mrosko hatte mit zwanzig im Jahr 2000 den aktiven Fußball aufgeben müssen. Früh wird er Talentsucher für Bayern München, den FC St. Pauli und VfL Wolfsburg. Wie ein Besessener, ohne Rücksicht auf Privatleben und Gesundheit grast er Stadien ab, ana-

lysiert aus bis zu 30 Spielen pro Woche. Gestern Russland, heute Türkei, Tschechien, morgen Spanien, Frankreich.

Er gewinnt durch seine gradlinige Art, die kesse Berliner Schnauze - oder er verliert gegen Intrigen. Peter Hyballa wird zum Freund, Felix Magath ist wie ein väterlicher Partner, Lorenz-Günter Köstner schätzt ihn, Mirko Slomka enttäuscht ihn, Dieter Hoeneß piesackt ihn. Und immer wieder begegnet der Mensch Mrosko unter seiner vermeint-

lichen Hochglanzfolie Profi-Fußball „Arschgeigen“ ...

Der nicht nur im Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) häufig prämierte Ronald Reng, Mitglied im Verein Münchner Sportjournalisten (VMS), hatte 2010 durch die Bio-

grafie über den Tormann Robert Enke einen Bestseller, 2014 vermittelte er zum 50.Ge-

burtstag der Fußball-Bundesliga mit Heinz Höher als Kronzeuge in „Spieltage“ Glanz und Elend eines Urgesteins. Und jetzt zeigt er am Fall Lars Mrosko wie die Leidenschaft für Fußball Leiden schafft.

Der neuer Reng, brillant - und bedrückend.

Uli Hoeneß - der Film

VON WOLFGANG UHRIG

Peter Bizer, Patrick Strasser, Juan Moreno, drei Bücher - und jetzt zwei Mal Fernsehen: Uli Hoeneß, der Film. Erst am 27.August im ZDF und am 8.September auf SAT.1. Bei den einen das Doku-Drama „Der Patriarch“, bei den anderen eher die Klamotte "Udo Honig - kein schlechter Mensch". Geschichten zum Aufstieg und Fall eines Mannes, der polarisiert, ein Fünf-Sterne-Thema.

Der Begriff „Patriarch“ passt irgendwie. Man mag ihn als „Stammesoberhaupt“, als „Familienvorstand“ oder auch als „Haustyrann" übersetzen. Im Griechischen bedeutet „pater“ Vater und „archein“ der Erste zu sein, herrschen zu wollen. An allem ist etwas dran, wie der ZDF-Film bei einer Pressevorführung im Bayerischen Hof in München eindrucksvoll dokumentiert.

Der Fall wird beileibe nicht zur griechischen Tragödie, doch sind diese 90 Minuten Uli Hoeneß' ein bewegendes Stück Zeitgeschichte. Ein Filmstoff, der unwiderstehlich anzieht. Und sicher werden trotz aller dargelegten kriminellen Machenschaften manche Fernsehzuschauer nach dem 27. August den Steuerbetrüger eher mögen als hassen.

Uli Hoeneß ist Thomas Thieme - ein hervorragender Darsteller! Schon diese Besetzung macht klar, wie sich der ZDF-Film unterscheidet von der in Hamburg vorgestellten SAT.1-Produktion mit Uwe Ochsenknecht . Bei ihm ist Hoeneß ein mächtiger und talkshowsicherer Fußballfunktionär. An der Börse ein Junkie des Geldes, der am Ende im Knast sogar den Gefängnisdirektor beraten darf. Ein bisschen zu viel klimbim …

Im ZDF kommen viele Zeitzeugen zu Wort, vom Sympathisanten Waldi Hartmann über Kritiker wie Manni Breuckmann oder Willi Lemke und einmal auch Dieter Hoeneß. Der Bruder spekuliert, dass Uli vielleicht schon im März wieder frei sein könnte. Er werde sich dann nicht zur Ruhe setzen, hat Hoeneß ja schon lautstark und kämpferisch verkündet: „Das war es noch nicht!“ Sein Nachspiel wird die Öffentlichkeit weiter beschäftigen.

Livehaftig

VON WOLFGANG UHRIG

Genug ist noch lange nicht genug. Und so will die Deutsche Fußball-Liga (DFL), dass ab der Saison 2017/18 am Montagabend auch zusätzlich noch die 1. Bundesliga stattfindet, außerdem am Sonntag ab 13.30 Uhr. Das heißt also nach Freitag am Abend, Samstag und Sonntag vom Mittag bis zum Abend, als Zugabe der Montagabend. Und danach weiter wie gehabt: Champions- und Euro-Leaguen, Länderspiele - volles Tab-

lett, volle Woche, volles Fernsehen.

Da sei jetzt mal kurz an den Berliner Erzbischof Heiner Koch erinnert, der den Segen zur Liga verweigert, weil diese Dauerberieselung "die Kommunikation in den Familien be-

einträchtigt". Oder an Rolf Krebs, Bruder im Glauben und Geiste, Rat der Evangeli-

schen Kirche im Rheinland: "Es kann verheerende Folgen für das Miteinander in den Familien haben, wenn Väter das Wochenende nur vor dem Fernseher sitzen." Er will "in Predigten und im Konfirmationsunterricht die Gemeinden für Fußballtotal sensibilisie-

ren".

"Eine Sportnation verödet" klagt die ZEIT. Weil das Fernsehen während der Sommer-

pause die Chance vertan habe, dem Zuschauer auch mehr anderen Sport anzubieten: "Doch was kommt im TV ? Frauen- und Nachwuchsfußball." Einmal sogar kurz auf zwei Kanälen gleichzeitig, in der ARD mit U21-EM, im ZDF Frauen-WM. Tage, auch Nächte lang, z.B. um fünf in der Früh bringt Sport1+ aus Mexiko Club America gegen Man-

chester United oder um drei nach Mitter-nacht das ZDF Frauen-WM, Schweiz gegen Kamerun, Vorrunde.

Alles livehaftig. Übrigens warnt auch das Gesundheitsamt vor Fußball-Fieber am Fern-

seher: "Zu langes Sitzen kann zu körperlichen Schäden durch mangelnde Bewegung führen." (30. Mai 2016)

Große Träner

VON WOLFGANG UHRIG

Männer, die nahe ans Wasser gebaut haben, hatten zuletzt Hochkonjunktur im bezahl-

ten Fußball. Wir sahen die Tränen von Jürgen Klopp und Sebastian Kehl, als sie ihre Schlussworte zu Borussia Dortmund sprechen sollten. Wie der Trai-ner Christian Streich um Fassung rang beim Abstieg seines SC Freiburg. Das hemmungslose Schluchzen der Nicht-Aufsteiger aus Karlsruhe, daneben die Freudentränen der Ham-

burger Spieler. Und am Tag danach dieser kollektive Wasserfall in der Münchner Alli-

anz-Arena beim Zweitliga-Drama zwischen dem TSV 1860 und Holstein Kiel.

Immer wieder Männer am Rande des Abgrunds. Unvergessen ist der Schiedsrichter Dr. Markus Merk, der am 17.Mai 2008 um Viertel nach Fünf nach seinem letzten Spiel in München auf dem Rasen hockte und vor 65.000 Zu-schauern losheulte wie ein Schloss-

hund. Als großer Träner und Trainer in Erinnerung ist auch Ottmar Hitzfeld, der 2008 den zum Abschied vom FC Bayern überreichten Blumenstrauß mit seinem Wasserfall tränkte, ehe er Uli Hoeneß in die Arme fiel - tief schluchzend auch der Manager. Oder Jupp Heynckes, den es durchrüttelte nach seinem letzten Spiel 2013 auf der Presse-

konferenz in Mönchengladbach.

Die Bundesliga als Bühne für große Emotionen. Tränen sind die Sprache der Seele, die Stimme des Gefühls - und nur wer keine Gefühle hat, der kann auch keine zeigen.

(6. Juni 2015)

Generation SMS

VON WOLFGANG UHRIG

„Spinnen die Finnen?“ - eine Frage der „Welt am Sonntag“. Dabei ging es um die Meldung, dass ab 2016 an den Grundschule des Landes das Erlernen der Schreib-

schrift nicht mehr Pflicht ist. Zwar werden die kleinen Finnen auch weiter mit der Hand schreiben, allerdings in Druckbuchstaben. Oder sie betätigen einen Automaten für Buch-

staben.

Nach einer Umfrage aus England hat dort seit einem Jahr jeder Dritte nichts mehr mit ei-

nem Stift geschrieben. „Auch in der Schweiz wankt die Schnürli-Schrift ihrem Aussterben entgegen“, klagt die Zeitschrift „Deutsche Sprachwelt, die Plattform für alle, die Sprache lieben". Bei uns arbeiten laut „Bild“ schon „85 Prozent aller Firmen mit einem Rechner, zu Hause haben 79 Prozent einen Computer“.

In Tastaturen hacken, über Bildschirme wischen, Passagen wie Bausteine zu verschieben und neu zusammenzusetzen - das ist längst bequemer als mit der Hand schreiben. Ja, braucht es das überhaupt noch? Dazu der Romanautor Wolf Wondratschek: „Was auf ei-

nem Stück Papier per Hand verewigt wird, löscht man nicht so leicht wie am Rechner, wo durch eine Berührung ganze Artikel verschwinden. Deshalb überlegt man länger, bevor es mit einem Werkzeug niedergeschrieben wird.“

„Mein Schreiber arbeitet mit meinen Gedanken“, philosophierte schon Friedrich Nietzsche. Der brasilianischen Bestsellerautor Paulo Coelho sagt in der „Süddeutschen Zeitung“, ein Stift lege eine intensive körperliche Spur, im Gedächtnis lagere sie sich mehr ein als Wör-

ter, die durch eine flüchtige Berührung am Computer entstehen können.

Einst ritzten Tempelschreiber die ersten Buchstaben in Kalkstein, dann kam Gutenberg, jetzt die Generation SMS - und eine neue, stiftlose Kultur. (22. März 2015).

Schönes Wochenende

VON WOLFGANG UHRIG

Ach, endlich wieder Bundesliga ...! Wer da jetzt etwas dagegen hat, erinnert an den Hinweis von Heiner Koch, Erzbischof in Köln, der seinen Segen zur Liga versagt, weil die Dauerberieselung mit und um Spiele „die Kommunikation in den Familien beeinträchtigen“.

Den Teufel an die Wand gemalt hat auch der Glaubensbruder Rolf Krebs, Rat der Evangelischen Kirche im Rheinland. Er sagt: „Das kann verheerende Folgen für das Miteinander in den Familien haben, wenn Väter das komplette Wochenende vor dem Fernseher sitzen.“ Krebs schlug vor, in „Predigten und im Konfirmationsunterricht die Gemeinden für das Problem Bundesliga-total zu sensibilisieren“.

Tja, es ist wieder so wie es war: Freitagabend, Samstagabend, Sonntag vom Morgen bis zum Abend sitzen wir vorm Fernseher. Überall Spieltage, Spielanalyen, stundenlang. Und damit keine Langeweile aufkommt ohne Liga, gibt es zwischendurch noch die internationale League und Länderspiele.

Dazu überall Experten und Expertisen: „Mario Götze bekam es als sogenannter Neuner schon nach 40 Sekunden mit einem echten Vierer zu tun - Innenverteidiger Benucci rempelte ihn um. Spielte daraufhin eine Weile eine sehr falsche Neun. Später dann mal eine unsichtbare Acht, mal eine nur schemenhaft erkennbare Sieben, und wenn es ausnahmsweise mal mit Tempo Richtung Italien-Tor ging, oft eine zu verspielte Zehn.“ (Süddeutsche Zeitung.

Wer bei so einem Nummernspiel auf Ball-Höhe bleiben will, muss heute sehr viel mehr verstehen als gestern vom Schalker Kreisel. Wer mitreden will, muss sich immer neu orientieren, er kann keine Rücksicht mehr nehmen auf Kind und Kegel - außer auf Fußball im Fernsehen. Auch gegen den Einwand vom Gesundheitsamt: „Das zu lange Sitzen vor dem Fernseher kann zu körperlichen Schäden durch mangelnde Bewegungen führen.“

Gucken bis der Arzt kommt ? Oder nach Freitag-Samstag-Sonntag warten auf den Montag, auf das Spiel der 2.Liga. Um, zwischen Abendessen und Abspülen in der Küche, die richtige Antwort parat zu haben zur Frage von Frau U. an den Ehemann: "Du Schatz, sag´ mal, wie viel Fußball verträgt der Mensch?"

Geheimnisse

N WOLFGANG UHRIG

In seinem neuen Buch offenbart Giovanni di Lorenzo, was er gerne einmal als Traum-

objekt realisieren würde: Antworten von Politikern, die nie zum Abdruck freigegeben worden sind." In 11Freunde sagt Uli Köhler zum Fußballer Philipp Lahm: "Es gibt einige Geheimnisse, die ich bis heute für mich behalten habe - auch im Bezug auf einige Herren, die bei euch in den oberen Etagen rumschwirren."

Mit seinen Geheimnissen ist der Sportkamerad Köhler also in bester Gesellschaft. Der geneigte Leser aber mag sich nun die Frage stellen: Für wen bezahle ich die eigentlich, diese Journalisten, diese Zeitung, dieses Medium - für das, was sie für sich behalten ?

Wir sind darauf angewiesen, Nähe zum Gesprächspartner herzustellen. Auch umge-

kehrt. Man hat ständig miteinander zu tun, man trifft sich - auch mal an der Hotelbar. Das ist menschlich heikel, Grauzonen entstehen zwischen Profes-sionellem und Pri-

vatem.

Doch man sollte nicht mitspielen beim Spiel "Ich erzähl es dir, du darfst es aber auf keinen Fall schreiben" - wenn einer was sagt, damit aber nicht zitiert werden will, ist es erst einmal besser, die Klappe zu halten.

Ego mag schmeicheln. Oft weiß man mehr als andere, durch so genannte Hintergrund-

ge-spräche. Doch was soll das letztlich? Werden Journalisten dafür bezahlt, Herr-

schaftswissen mit sich herumzutragen?

"Er wusste viel und sagte das, was er konnte und durfte." So hieß es in der "Süddeut-

schen" zum Nachruf Klaus Bölling. Das galt für ihn, den früheren Regierungssprecher im diplomatischen Dienst - dazu aber gehören wir nun einmal nicht.

Als Der Spiegel unlängst in Hamburg den 20.Geburtstag von Spiegel Online feierte, flanierten die Medienvertreter im Foyer an einer Wand vorbei, auf der drei Worte von Rudolf Augstein standen, dem legendären Magazin-Gründer: "Sagen, was ist" - so isses!

PARADOX

VON WOLFGANG UHRIG

Wer heutzutage glaubt, in Fußballvereinen würden Kinder immer auch zu fairem Verhalten erzogen, der sollte mal in Ausgaben vom "Bundesgesundheitsblatt" lesen. Da steht, dass Jugendliche, je länger sie in einem Klub spielen, sich verabschieden von der Idee des Fair-

play. So wird in der Befragung unter 4.500 Spielern ein Vierzehnjähriger zitiert: "Fairness heißt, fair spielen und wenn es sein muss foulen."

Dieser Widerspruch ist kein Wunder bei all´ den berühmten Vorrednern. Schon die Trainer-Legende Sepp Herberger hatte einst seinem Nationalspieler Posipal gesagt: „Jupp, Ihren Gegenspieler will ich heute Abend nicht beim Bankett sehen." Uwe Seeler verwirrt mit dem Paradox: „Na gut - ein normales Foul ist für mich nicht unfair." Für Franz Beckenbauer steht fest: „Das Foul gehört zum Fußball - das ist nun mal so." Und Paul Breitner umschrieb in seinem Buch "Ich will kein Vorbild sein" auf drei Seiten, warum er der Meinung ist, dass Kinder "frühzeitig lernen müssen, foul zu spielen".

Wie lesen es in der Zeitung oder hören diesen Satz in der „Sportschau", dass der Reporter um Verständnis heischend sagt: „Nicht so schlimm - nur ein taktisches Foul." Ein Foul als Kavaliersdelikt. Und wenn nun dem Gegenüber dabei das Bein bricht oder die Achillesseh-

ne reißt, dann war das Pech und eigentlich ja nicht vorgesehen.

Das „taktische Foul" ist in freier Übersetzung, nach dem Blick in ein schlaues Buch von Ull-

stein, ein „überlegter, absichtsvoller Verstoß gegen den sportlichen Anstand". Und jene, die diesen so gern einfordern, stehen gegenüber den im „Bundesgesundheitsblatt" befragten Kindern mit in der Verantwortung - auch wir, die Journalisten.

Durchlauferhitzer

VON WOLFGANG UHRIG

Der Nächste bitte: Nun hat auch Michael Neudecker den Sport der Süddeutschen Zei-

tung verlassen. Der Allrounder wechselte am 1.September in das SZ-Ressort Gesell-

schaft & Wochenende.

Das Ressort Sport - immer wieder eine Fundgrube, wenn es um Rochaden innerhalb der Redaktion geht. Aktuell belegen das die Chefs der SZ mit ihrem Karussell unter Kollegen. Hier macht der frühere Sportredakteur Peter Burghardt als Südamerika-Korrespondent Platz für Boris Herrmann. Burghardt kommt aus Buenos Aires zurück nach Deutschland, er wird SZ-Mann in Hamburg, wo der aus dem Sport kommende Marc Widmann von der Süddeutschen zum Wochenmagazin ZEIT geht, als stellver-

tretender Ressortleiter. Im Norden wird Burghardt mit Thomas Hahn zusammenarbeiten, der nach 15 Jahren ebenfalls den SZ-Sport verlässt.

Dieser war schon häufig ein Durchlauferhitzer. Das wohl bekannteste Beispiel ist Best-

sellerautor Axel Hacke, bis Anfang der neunziger Jahre als Redakteur im Ressort. Wie Hacke starteten andere Prominente ihre Karriere im Sportjournalismus. In Erinnerung sind bei der Welt der legendärere USA-Korrespondent und spätere Chefredakteur Fritz Wirth, der WDR-Intendant Fritz Pleitgen bei der Freien Presse in Bielefeld, die aktuel-

len Chefredakteure und VDS-Mitglieder Hermann Beckfeld bei den Ruhr-Nachrichten in Dortmund, Arnd Festerling bei der Frankfurter Rundschau und Wolf-Dieter Jacobi, Fern-

sehdirektor beim Mitteldeutschen Rundfunk". Ebenso einst im Sport tätig waren Focus-Gründer Helmut Markwort (bis Anfang der sechziger Jahre Redakteur beim Darmstädter Tagblatt) und der Verleger Bodo Harenberg (bis in die siebziger Jahre Redakteur bei den Ruhr-Nachrichten).

„Wer Sport macht, kann alles machen“, sagte früher als Chefredakteur bei BUNTE der Verleger Hubert Burda. Respekt einerseits - und oft auch Resignation beim Ressort-

leiter Sport.

Schlachtzeilen

Die „Nürnberger Zeitung“, Auflage so um die 20.000, ist eher nicht bekannt für die ganz große überregionale Beachtung. Neulich aber wurde die „NZ“ im „Spiegel“ zitiert, in der Rubrik „Hohlspiegel“, dieser Spalte für kleine Sprachschludereien. Wiederholt wurde der in der „NZ“ verunfallte Satz: „US-Präsident Obama traf derweil bei einer zentralen Gedenkfeier die Hände überlebender Teilnehmer der Invasion.“

Kann ja mal passieren. In einer Redaktion, zu der einst übrigens Namen gehörten, die danach weit über Franken hinaus bekannt geworden sind: Klaus Angermann, im ZDF jahrelang die Stimme des Radsports, Daniela Schardt, heute neben Bundespräsident Joachim Gauck die sogenannte First Lady oder Franz-Josef Wagner.

Er hat mal bei der „Nürnberger Zeitung“ volontiert und ging dann über „BUNTE“ und die Berliner „BZ“ zu „Bild“. Hier schreibt er jeden Tag unter „Post von Wagner“ einen meist frechen Brief an Gott und die Welt. Zum Beispiel: „Lieber Boris Becker, Sie sehen aus wie ein Rhinozeros. Steif in den Hüften, das Gesicht aufgequollen.“ Solche und andere kleine Gemeinheiten.

Während die meisten von Wagner Angeschriebenen die Kolumne noch nicht mal igno-

rieren, sieht sich Becker zu einer Antwort genötigt. „Post an Franz-Josef. Haben Sie selber einmal im Spiegel angeschaut?“ zwitscherte Becker leicht verschnupft über Twitter, seinem Lieblingsmedium.

Franz-Josef und Boris waren einst als ziemlich beste Freunde mal ganz eng. Ende der achtziger Jahre hat der eine ein Buch über den anderen geschrieben. Damals war Wag-

ner Chefredakteur bei „BUNTE“ und Becker drei Mal Wimbledonsieger.

Über zwanzig Jahre nach gemeinsamen Schlagzeilen machen sie jetzt gemeinsam Schlachtzeilen...

Nachgetreten

Bei der Deutschen Sporthilfe gibt es das Buch zur „Hall of Fame des deutschen Sports". Porträtiert sind 78 Persönlichkeiten, die Sportgeschichte geschrieben haben; alphabe-

tisch geordnet von Adam, Karl bis Wolfermann, Klaus.Sollte es zur Neuauflage dieser Dokumentation kommen, dann sind die Seiten 160 bis 163 umgestaltet - der Name Hoeneß ist dann gelöscht.

Hoeneß fliegt raus, nachdem er die „Goldene Sportpyramide“ zurückgab, eine Auszeich-

nung als Eintrittskarte in die Ruhmeshalle. Der Verzicht auf Deutschlands höchste Sportauszeichnung kam aber nicht ganz freiwillig. Es gab Anzeichen, dass sich die Hall of Fame-Jury formell mit dem Fall des ehemaligen Bayern-Präsidenten beschäftigen wollte. Am Ende hätte mehr als wahrscheinlich der Ausschluss gestanden - und dem kam Hoeneß zuvor.

Uli Hoeneß hat Millionen Steuern hinterzogen, dafür steht seine Gefängnisstrafe. Das ist in Ordnung so. Zitiert sei aber auch aus einer Rede des Historikers Prof. Dr. Thomas Mergel zur Gründungsfeier der Hall of Fame am 6.Mai 2008 in Berlin: "Die Sportler, an die hier erinnert wird, waren alle Vorbilder in Sachen Fairness und Leistung; aber das war nicht ihr ganzes Leben. Einige haben biografische Flecken auf der Weste."

Mergel nannte hier nun aus der Hall of Fame die Namen Willi Daume und Sepp Her-

berger: „Mitglieder der NSDAP.“ Und er kritisierte Josef Neckerman, „der in den Drei-

ßigerjahren von der Arisierung jüdischen Vermögens profitierte - das eine muss gesagt werden, genau so wie das andere“. Mergel hätte auch noch über Armin Hary sprechen können, als Immobilien-Betrüger Anfang der achtziger Jahre bestraft mit Gefängnis.

Dass nun die Sporthilfe angesichts dieser Beispiele Uli Hoeneß aus der Hall of Fame vertreibt, ist überflüssiges Nachtreten gegen einen Mann, der längst am Boden liegt.

Name als Nachricht

Neulich, ein Interview der "Süddeutschen Zeitung". Hier scherzt der Kollege Boris Herr-

mann zum Namen seines Gesprächspartner, darin stecke ein Stück aus der Weih-

nachtsgeschichte: "Stroh-Engel".

Stroh-Engel: Da könnten mache vielleicht an eine blonde Figur denken, die unterm Weihnachtsbaum an der Grippe hängt. Doch mit dem Christkind habe er nun wirklich nichts zu tun, erklärt Dominik Stroh-Engel, Rekordtorjäger beim Fußball-Drittligisten SV Darmstadt 98, das mit seinem Namen habe sich aus den elterlichen Familienverhält-

nissen heraus so ergeben.

Seriösen Journalisten sind Namenswitze ja eigentlich verboten. Das ist weniger eine Frage des Humors als eine Frage des Anstands. Es gilt die Würde eines Menschen zu schützen. Zum Beispiel, wenn einer Fußball spielt und Holzfuß heißt, dafür aber na-

türlich nichts kann.

Viele Namen aber haben die Aussage, dass darin ein Handeln zu erkennen ist. Adler fliegt im Tor beim Hamburger SV, Nulle hält bei Carl Zeiss Jena den Laden dicht, Boll-

mann steht in der Abwehr von Arminia Bielefeld, Lauth gibt bei den Münchner "Löwen" manchmal den Ton an, Ballweg heißt die Assistentin der Bundestrainerin Silvia Neid, Goldmann der Trainer des Diskus-Riesen Harting. Und die boxenden Klitschkos haben ihr k.o. sogar im Namen.

Schneeloch hieß zuletzt ein deutscher Funktionär bei den Winterspielen, Winterfeldt war dort Reporter für die "Berliner Zeitung". Zum US-Team in Sotschi gehörten die Snowboarder Arielle Gold und Taylor Gold sowie die Eiskunstläuferin Gracie Gold, aus Deutschland kam der Curler Sven Goldemann - das olympische Gold hatten sie alle nur im Namen.

Zu den Spielen am Schwarzen Meer stellte die "Zürcher Sonntagszeitung" eine Schwei-

zerin vor, die Olympia Gold heißt. Darin sagt die Freizeitsportlerin Olympia Gold, Olym-

piagold sei nie ihr Ziel gewesen. Sie gehe lieber unbeschwert zum Skifahren, gemein-

sam mit ihrem Bruder - der heißt Silver Gold.

"Kollege" Hoeneß

Die Sache mit dem Geld hat bei Uli Hoeneß so angefangen wie wohl bei einigen unter uns. Er lieferte als Gymnasiast für ein Zeilenhonorar von neun Pfennig Spielberichte über seinen Verein SSV Ulm 46 ab, für die Schwäbische Donau-Zeitung, heute Süd-

west-Presse. „Handgeschrieben und nahezu druckreif - was Wunder: im Text ging es vor allem um Uli Hoeneß und dessen Vorlagen und Tore“. In den Satz gegeben wurden die Manuskripte durch Peter Bizer, VMS-Mitglied und damals Redakteur in Ulm.

So steht es im neuen Buch „Nachspiel“ (Verlag Ellert & Richter), das Bizer zu Hoeneß als dessen Wegbegleiter geschrieben hat. Zu lesen gibt es das bemerkenswerte Porträt über einen Mann, der zuletzt die Schlagzeilen bestimmte, für die er einst selbst zustän-

dig war. Durch eine Kolumne unter dem Titel „Das meine ich“, erstmals in Ulm er-

schienen am 4.November 1972 vor einem Länderspiel gegen die Schweiz. Neben dem Text abgebildet ist der Autor, hinter der Schreibmaschine sitzend, den Kopf gedanken-

schwer aufgestützt. Von ihm sollte der Leser einmal pro Woche aus erster Hand erfah-

ren, wie es sich so lebt in der großen Welt des Fußballs.

Pro Kolumne gab es 150 Mark. Für jeden anderen Freien wären 600 Mark im Monat ein toller Nebenverdienst gewesen. Doch Hobby-Journalist Hoeneß spielte in einer anderen Liga, er bekam mehr, er sollte die Zeitung zieren. Auch mit exklusiven News aus dem Reich der großen Bayern. Für Bizer in Erinnerung sind aber lediglich nachrichtliche Flachpässe wie dass „wir nur in Bedrängnis kommen können, wenn unsere Abwehr zu sehr nach vorne orientiert ist“. Deshalb kündigte die Chefredaktion die Zusammenarbeit zum Jahresschluss.

So endete die kurze Karriere von Uli Hoeneß als Journalist. Und für ihn die Möglichkeit, ganz andere Schlagzeilen zu machen.

Zahlen, bitte!

"Gro-Ko" und "Protz-Bischof" sind für die "Gesellschaft der deutschen Sprache" Worte des Jahres 2013. In einer Rangliste dabei ist aber auch der Sport: Sinnigerweise auf Platz neun steht "Die falsche Neun".

Falscher Neuner - ein Beispiel für neue Begrifflichkeiten im Sportteil. Dort treffen wir auf einen wuselnden Zehner, besonnenen Achter, hängenden Elfer, die Doppelsechs, den verkappten Außen, die offene Raute, Viererkette, Dreier-kette, 4:3:3, 3:5:2, 4:4:2, 3:4:2:1 usw. - ist das noch Fußball als Spiel, wer blickt da noch durch ?

Was gestern galt, gilt heute ja schon lange nicht mehr. "Ich hatte die Sechs", erinnert sich Rolf Kahn (69), Vater von Olli Kahn, an seine Zeit beim Karlsruher SC, "aber das hatte nichts mit dem modernen Sechser zu tun. Mein Trainer sagte: Du darfst nicht über die Mittellinie - so was hat man Taktik genannt, damals." Tja, damals ...

Unlängst stand als Fazit einer Analyse im "kicker", dem Zentralorgan des Fußballs: "Schweinsteiger, Thiago oder Kroos sind eher Vertreter des spielerischen Moments, also keine typischen Sechser, sondern eher Achter." Noch verwirrender war die „Süd-

deutsche Zeitung“ nach dem 1:1 im Länderspiel gegen Italien. Da stand über Mario Götze: "Bekam es als sogenannter falscher Neuner mit einem echten Vierer zu tun: Innenverteidiger Bonucci rempelte ihn um. Spielte daraufhin eine sehr falsche Neun. Später dann einmal eine unsichtbare Acht, mal eine nur schemenhaft erkennbare Sieben - und wenn es aus-nahmsweise mal mit Tempo Richtung Italien-Tor ging, oft eine zu verspielte Zehn."

Einmal hat in der SZ der Bundesligatrainer Torsten Lieberknecht über Zahlen und Zen-

tren gesprochen. Lieberknecht sagte, dass es unter seinen Torhüter bei Eintracht in Braunschweiger keine "echte Nummer eins" gebe und nachgeschoben: "Vielleicht wird ja als nächstes der echte Trainer abgeschafft ..."

Nacktarsch?

Statt "Allianz-Arena" schreiben wir gerne auch mal von der Arena am Müllberg. Am besten so, dass man merkt, dass wir bewusst den Sponsornamen vermeiden." Das sagt Andreas Rüttenauer von der "taz" im neuen "sportjournalist". Der Kollege Rüttenauer will keine Schleichwerbung machen.

Eine andere Meldung dazu kommt aus Madrid. Dort verhandelt Real über den Verkauf des Titels "Estadio Santiago Bernabeu". Fünfzig Millionen sollen im Gespräch sein bei Interes-

senten wie microsoft, Emirates und Audi.

In Madrid Santiago Bernabeu (der mit 14 bei Real zu kicken begann, dort Trainer wurde, Sekretär, Präsident) - in Kaiserslautern Fritz Walter? Über die Streichung Fritz-Walter-Stadion wurde gesprochen, verworfen hat man früher die Bezeichnung Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.

Am Ende spielte der "Club" im "easy-Credit-Stadion", ein Titel wie eine Anleitung zum Schuldenmachen. Ursprünglich sollte die Spielstätte ja "Hochtief-Arena" heißen - we-

gen der Auf- und Abstiege des Club hatten sich Kritiker dagegen ausgesprochen. Jetzt steht da "Grundig-Stadion".

Flott dahin geht es mit Geld für Geltung. Reklame auf Arenen machen die Commerz-

bank in Frankfurt (früher Waldstadion), HDI in Hannover (früher Niedersachsenstadion), Imtech in Hamburg (früher Volksparkstadion), Iduna in Dortmund (früher Rote Erde) oder Veltins in Gelsenkirchen (früher Glückauf-Kampfbahn) etc.

Eigentlich schade, dass die Gemeinde-Idylle Kröv an der Mosel keinen Bundesligaver-

ein hat. Dort gibt es die "Weinbrunnenhalle Kröver Nacktarsch". Die sollte nur "Nackt-

arschhalle" heißen, was dann verworfen wurde.

Man stelle sich vor, Basketball würde dort gespielt, der FC Bayern käme und Waldi Hartmann wäre Reporter. "Die Trauben hängen hoch," könnte er sagen, "im Nacktarsch."

Manndecker

Drin oder nicht drin - das letzte Wort hat Sepp Blatter. Zum Video-Beweis im Fußball betont der Große Spielmacher noch einmal in einem Interview: "Der schlaue Ball wird kommen. Der Ball mit dem Chip. Wenn nötig über eine Verkabelung des Tores und einer Verbindung zum Schiedsrichter."

Wie weit der Schütze vom Tor entfernt ist, wenn er abzieht oder mit wie viel Stunden-

kilometern die Kugel aufs Tor fliegt, erfahren wir längst. Auch die Flugkurve des Ski-

springers von der Schanze. Zuletzt wurde laut darüber nachgedacht, dass man beim Biathleten den Blutdruck anzeigt, wenn dieser nach der Hetzjagd seines Laufes am Schießstand zur Ruhe kommen soll.

Auf Eis liegt vorerst noch der Puck mit einem elektronischen Auge. Vision ist auch der Tachometer im Box-Handschuh oder der Seismograph am Kinn. Und wer weiß, viel-

leicht wird schon bald neben der Fernbedienung eine Computermaus liegen, mit der man auf das verletzte Knie eines Sportlers klickt, um Informationen über den Meniskus zu bekommen.

Der gläserne Athlet - oder das elektronische Auge als härtester Manndecker.

Affengeil

Puristen der deutschen Sprache haben sich längst daran gewöhnt, dass fast keine Tore mehr fallen - dafür werden jetzt "Kisten gemacht" und "Buden", die Kugel wird "einge-

netzt", in "Halbzeit 1" oder "Halbzeit 2". Immer häufiger ist auch das Wort "geil" im Ge-

brauch. Und wenn sich nun einer vor lauter Begeisterung überhaupt nicht mehr ein-

kriegen kann am Mikrofon, dann ist das "affengeil".

Da passt es ins Bild, dass uns ein Reporter das Scheitern des VfB Stuttgart in der Eu-