Archiv

Als der FC Bayern München sich in Hof für das Europacuspiel in Dresden akklimatisierte

Es folgte eine Märchenstunde. Neudecker erklärte den wie vom Donner gerührten Jour-nalisten, der Grund sei der Höhenunterschied zwischen zwischen München und Dresden. Darüber berichtete ich in der Süddeutschen Zeitung: „Ich habe am Sonntagnachmittag im Lexikon geblättert und wollte etwas über Dresden lesen. Dabei habe ich schon im zweiten Satz entdeckt, daß Dresden nur 106 Meter über dem meeresspiegel liegt, München aber 530.“ Der Präsident, offenbar genau orientiert über die Auswirkung von Höhenunter-schieden und Höhentraining auf die sportliche Leistung, wollte sich, nach eigenen An-gaben, sofort mit seinem Trainer Udo Lattek in Verbindung setzen, habe ihn aber nicht erreicht. So konferierte Neudecker fernmündlich nur mit Manager Schwan und kam angeblich mit diesem überein, auch Vereinsarzt Dr. Erich Spannbauer zu Rate zu ziehen. Schwan: „Trainer Lattek und ich hatten die Frage der Akklimatisierung nicht bedacht. Wir sind erst in der Fahrtpause in der Raststätte Feucht darauf gebracht worden.“

FC Bayern missachtet das Reglement der UEFA

Das war ein Verstoß gegen das Reglement, das besagte, dass Vereine spätestens am Vorabend des Spiels am Spielort eintreffen müssen. Dynamo Dresden erwog, bei der Europäschen Fußball-Union (UEFA) Protest einzulegen; es blieb bei der Ankündigung.

Weiter im SZ-Text: Daß dies – was an sich logisch gewesen wäre – nicht in München vor der Abfahrt geschah, sondern erst zwei Stunden später in Feucht bei Nürnberg, ver-suchte Schwan so zu erklären: „Wir wollten keine Unruhe reinbringen.“ Das war auf die mitreisenden Journalisten gemünzt, die in Feucht vor vollendete Tatsachen gestellt wur-den. Und von der Mannschaft ferngehalten, denn die Reporter mussten laut ihrer Visa-anträge am Montag in die DDR einreisen.

Das war peinlich für Wilhelm Neudecker. Denn der hatte bei der (UEFA) gegen Einreise-beschränkung für Journalisten interveniert, von denen nur zehn statt 65 die Erlaubnis erhalten sollten, schon zwei Tage vor dem Spiel einzureisen, der Rest erst für den Spiel-tag. Begründung: Die Hotels seien durch einen Ärztekongress ausgebucht. Neudecker bat die UEFA um Prüfung der Verlegung des Rückspiels in ein neutrales Land. Das war natür-lich eine chancenlose Forderung, doch sie wirkte. Die frühere Einreise wurde genehmigt, nützte den Kollegen aber ebenso wenig wenig wie uns Münchner,weil die Mannschaft für uns unerreichbar in Hof nächtigte.

Bundestrainer Helmut Schön: „Ein Risiko ist es allemal“

Nicht so Wilhelm Neudecker, der vorausgefahren war und im Dresdner Hotel Newa Quartier bezog, vor dem Hunderte Dresdner Fußballfans vergebens auf die Münchner Fußballer warteten. Ich schrieb: Vielleicht, um an sich selbst festzustellen, daß seine Theorie mit der durch den Höhenunterschied beeinträchtigten Leistungsfähigkeit richtig ist. Ob die rund 200 Kilometer Busfahrt am Spieltag weniger leistungsmindernd sind, wird sich zeigen.

Neudecker verbrachte den Abend mit Bundestrainer Helmut Schön, den er eingeladen hatte. Der gebürtige Dresdner mochte sich zum Grund für die späte Anreise der Mann-schaft anderntags nicht äußern, urteilte allerdings: „Ein Risiko ist es allemal, ich wäre es nicht eingegangen.“

Mein Kollege Hans Schiefele, ein im Zugwind der Stadien ergrauter Fußballreporter, höhnte in der SZ: „Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen: die Mannschaft des FC Bayern München auf dem Fernsehturm in Dresden einzuquartieren, damit der Höhen-unterschied nicht so groß ist. Die ganze Geschichte um die plötzliche Umbuchung ist zwar nicht zum Lachen und gewiß peinlich für die Sportjournalisten aus München und der Bundesrepublik, die im Hotel Newa sitzen, als habe man ihnen die Butter vom Brot ge-nommen, während die Bayern in Hof trainieren und Karten spielen.“

Bemerkenswert, denn Schiefele litt wie ein Hund unter der Situation; er war seit seinem achten Lebensjahr Mitglied des FC Bayern. 16 Jahre später wurde er zum Vizepräsiden-ten des Klubs gewählt. 2005 ist Hans Schiefele gestorben, er wurde 85 Jahre alt.

Ein Fußballspiel als Politikum

Es war ein riesiges Risiko. Denn die Mannschaft des FC Bayern war angesichts ihres knappen Vorsprungs aus dem Hinspiel (4:3) keineswegs Favorit. Sie hatte, nach dem 3:1-Sieg im Heimspiel gegen Atvidaberg FF, schon das Achtelfinale nur mit Ach und Krach erreicht. Dank Uli Hoeneß, der in Atvidaberg elf Minuten vor Schluss den Rückstand auf 1:3 verkürzte, damit eine Verlängerung erzwang und auch im Elfmeterschießen traf, das die Münchner 4:3 gewannen. Danach befahl Klubpräsident Wilhelm Neudecker: „Den mit den roten Schuhen kaufen!“ Das war Conny Torstensson, der drei Tore erzielte hatte. So geschah es. Torstensson gewann mit dem FC Bayern den Weltpokal, dreimal den Europa-pokal der Landesmeister und eine deutsche Meisterschaft gewann.

Das Spiel war ein Politikum. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR befahl zur Absicherung und Überwachung sämtlicher Vorgänge rund um die beiden Spiele die Aktion „Vorstoß“ mit gewaltigem Personaleinsatz gekennzeichnet war. Der Sporthistoriker Hanns Leske attestierte in seiner Dissertation dem MfS, einen beinahe „schizophrenen Sicherheitsaufwand“.

Die SG Dynamo Dresden war ein Fußball-Leistungszentrum der Sportvereinigung Dynamo, der Sportorganisation der inneren Sicherheitsorgane der DDR, und damit Repräsentant des DDR-Staatsapparats. Träger der Sportgemeinschaft war die Deutsche Volkspolizei, auch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) hatte auf Dynamo Dresden direkten Einfluss.

Beschwerden an die Bezirksleitung

Die Mannschaft des FC Bayern akklimatisierte sich im Höhentrainingslager Hof, runde 200 Kilometer entfert von den Journalisten - zwischen ihnen die innerdeutsche Grenze. Also: Volle Konzentration auf Dynamo. Das war leichter gesagt als getan, sehr viel leichter. Mein Bericht für die Süddeutsche Zeitung:

Hof - Schilda des FC Bayern

Des einen Freud, des anderen Leid. Journalisten, die nicht für die Berichterstattung aus Dresden vorgesehen waren oder kein Visum erhalten hatten, brachen eilends nach Hof auf. „Nicht in Schilda, sondern im oberfränkischen Hof an der Saale, das wenige Meter Höhendifferenz gegenüber München aufweist, verbrachte der FC Bayern den Tag und die Nacht vor dem Europacup-Rückspiel in Dresden,“ berichtete SZ-Redaktionsmitglied Helge Günther. Im Hotel Strauß, wo die Bayern, entgegen anderweitiger Beteuerungen, schon am Montag über ein Reisebüro Quartier gemacht hatten. Die Sinnhaftigkeit dieser Maß-nahme verteidigte Trainer Udo Lattek: „Wir versuchen eben, alles das zu tun, was wir in der gegebenen Situation für richtig halten.“ Vereinsarzt Dr. Erich Spannbauer erklärte: „Mit dieser Entscheidung ist versucht worden, der Mannschaft jede zusätzliche Belastung zu ersparen und allen Eventualitäten, die gegebenenfalls die Akklimatisation mit sich bringen würde, auszuschalten.“ Das war barer Unsinn.

Die Mannschaft, von Hofs Oberbürgermeister mit Bierkürgen bedacht, trainierte „bei grimmiger Kälte“, wie der Berichterstatter Günther vermeldete, im Hofer Stadion Grüne Aue vor mehreren tauschend Zuschauern. In Dresden hatten am Abend zuvor Dresdner Fußballfans bis in die Nacht hinein vergeblich auf die von ihnen umschwärmten Stars des FC Bayern gewartet hatten. Dazu Lattek: „Ich kann nur hoffen, dass unser Fernbleiben nicht als Affront gewertet wird.“

Am Mittwoch, dem 7. September, dem Spieltag, querte der Bus mit Mannschaft sowie Tross des FC Bayern die innerdeutsche Grenze bei Rudolphstein und erreichte um 14.40 Uhr das Hotel Newa in Dresden – knapp drei Stunden vor Spielbeginn im Dynamo-Stadion (heute Rudolf-Harbig-Stadion). Später wurde behauptet die Ministerium für Staatssicher-heit (MfS) habe das Hotel verwanzt und die Mannschaftsbesprechung des FC Bayern sei abgehört worden. Gut möglich, Beweise dafür gibt es jedoch nicht. Und wenn: Dann hat Dynamo Dresdens Trainer Walter Fritzsch die falschen Schlüsse daraus gezogen. Denn sein Münchner Kollege Udo Lattek hatte seine Mannschaft defensiv eingestellt, ließ sei-nen Torjäger Gerd Müller im Mittelfeld patrouillieren und setzte auf Kontertatik, was den Gegner sichtlich überraschte. Mit Erfolg! Mein Kollege Hans Schiefele sah das so, wie er für die Süddeutsche Zeitung berichtete:

Doppelschlag von Uli Hoeneß: 2:0

Dann schlug Uli Hoeneß zu. Gerd Müller spielte ihn nahe der Mittellinie an. Wieder rannte Hoeneß allein aufs Dresdener Tor zu, schlug diesmal einen haken um den Torwart und täuschte den auf der Linie als Retter in der Not sich versuchenden Geyer mit einem Schuß in die rechte Ecke. Die Münchner führten 1:0 in der 12. Minute! Der zweite Streich folgte sogleich. Hoeneß zog wieder einen Spurt an, schoss Torwart Boden auf den Bauch und drückte den zurückprallenden Ball mit der Brust ins Netz. Es war das 2:0 (13.). Eine sensationelle Führung.

Für alle Journalistinnen und Journalisten der Jahrgänge 1970 und jünger: Derlei Texte wurden damals während des Spiels in die Schreibmaschine getippt und in mehreren Tei-len telefonisch in die Zeitungshäuser übermittelt, wo sie stenografisch aufgenommen und danach abgetippt wurde. Die Manuskripte landeten in der Redaktion, wurden redigiert und (in der SZ) per Rohrpost in die Setzerei befördert. Maschinensetzer gossen sie an der Linotype in Bleizeilen, die von den Metteuren umbrochen wurden, d.h. entsprechend dem Layout angeordnet. Die fertige Seite wurde gematert, d.h. auf eine Art Karton geprägt, die Mater in der Stereotypie in gewölberter Form ausgegossen, damit sie auf den Zylinder der Druckmaschine passte. So viele Arbeitsgänge – trotzdem lag die Zeitung morgens pünkt-lich vor der Haustür des Abonnenten.

Schiefele in der SZ: Als der FC bayern schon daran dachte, den unverwartet klaren Vor-sprung in die Halbzeit zu schaukeln, fiel der erste Gegentreffer. Roth unterlief im Mittel-feld ein Fehlpass. Wetzlich erwischte den Ball, schlug einen Haken und trat den Ball von der Strafraumgrenze aus in die entfernte Torecke. Dem 1:2 in der 44. Minute wäre bei-nahe noch der Ausgleich gefolgt, den Torhüter Maier mit kühnem Sprung verhinderte.

In der 53. Minute glich Dynamo zum 2:2 aus, durch einen Kopfballtreffer von Schade. Doch der FC Bayern schlug zurück. Gerd Müller wurde von Hoffmann angespielt, 3:3 in der 58. Minute. Eine Verlängerung, beim Endstand von 4:3 für Dynamo Dresden, rückte ebenso in den Bereich des Möglichen wie ein Elfmeterschießen. „Ich glaube, wenn es eine verlängerung gegen hätte, wäre es aus gewesen,“ urteilte später Trainer Udo Lattek.

Dazu kam es nicht. Der FC Bayern hielt das 3:3 und erreichte das Viertelfinale des Europacups der Landesmeister.

Dynamo Dresden: Boden – Dörner, Ganzera, Geyer, Helm, Wätzlich, Häfner, Rau, Schade (75. Riedel), Heidler, Sachse. - Trainer: Walter Fritzsch.

FC Bayern München: Maier – Beckenbauer, Hansen, Schwarzenbeck, Dürnberger, Hoeneß, Roth, Zobel, Hoffmann, Müller, Schneider. - Trainer: Lattek.

Tore: 0:1 Hoeneß (10.), 0:2 Hoeneß (12.), 1:2 Wätzlich (42.), 2:2 Schade (52.), 3:2 Häfner (56.), 3:3 Müller (58.).

Schiedsrichter: Wurtz (Frankreich). - Zuschauer: 34.334. Gelbe Karten: Geyer – Hansen, Dürnberger.

Und so ging es weiter: 4:1 und 1:2 gegen ZSKA Sofia (Viertelfinale), 1:1 und 3:0 gegen Újpesti Dózsa Budapest (Halbfinale), 1:1 n.V. gegen Atlético Madrid (Endspiel), 4:0 im Wiederholungsspiel. Der FC Bayern gewann zum ersten Mal den Euroopacup der Lan-desmeister.

Kehret heim. Ihr Bayern, alles vergeben – fast alles, schrieb Hans Schiefele in der SZ.

Rekordprämie für die Münchner Bayern: 12.500 Mark

Der FC Bayern schüttete die höchste Siegprämie seiner Geschichte aus: 12.500 Mark pro Mann. Die Grundprämie betrug 7.500 Mark, jedes Tor in Dresden war darüber hinaus 1.000 Mark wert, die vier Treffer im Hinspiel ingesamt 2.000 Mark. Kein Vergleich zu dem, was 50 Jahre später bezahlt wird, aber so schlecht auch wieder nicht. Das monatliche Tarifgehalt eines Tageszeitungsredakteurs betrug damals 2.050 Mark brutto.

Eine Stunde und 40 Minuten nach dem Schlusspfiff, sassen die Spieler des FC Bayern schon wieder im Bus. Dresdner Fans schwenkten schwarz-gelbe Dynamo-Fahnen, ließen in Sprechchören aber auch die Münchner hochleben. Sepp Maier winkte, ab ging es ins Hotel nach Hof.

Zwei Tage zuvor hatte ich in einem SZ-Kommentar geschrieben: Neudecker hat mehr Porzellan zerschlagen als sie im nahen Meissen produzieren. Es bleibt zu befürchten, daß es später noch mehr Scherben gibt, die den gerade mühsam in Gang gekommenen Sportverkehr zwischen den beiden Deutschlands belasten werden.

So schlimm kam es nicht. Es war halt doch bloß ein Fußballspiel.

Vor 50 Jahren: Die Beinahe-Katastrophe im Olympiastadion

Als Luxi traf und alle Dämme brachen

Steilpass Timo Zahnleiter auf Werner Luxi, den Außenverteidiger, 1:0 für 1860 gegen den FC Augsburg, am 15. August 1973, um 15.03 Uhr im Münchner Olympiastadion. Es war das einzige Tor, das Luxi in fünf Jahren für die Sechziger geschossen hat. Und mit dem er, ohne es zu ahnen, beinahe eine Katastrophe ausgelöst hätte.

„Was kannst machen, wenn der schon nach drei Minuten in die Kiste trifft,“ sagte Man-fred Amerell, damals Geschäftsführer der Sechziger-Fußballer. „Da ist die Situation in Sekundenschnelle eskaliert, da sind alle Dämme gebrochen.“ Der Jubel schwappte aus dem Stadion und löste Panik aus unter den Massen, die noch im Anmarsch waren. Die Menschen klettern über den zweieinhalb Meter hohen Zaun, dessen große Maschen den Aufstieg erleichterten, stiegen über die Kassenhäuschen und drängten in die Arena, die mit rund 60 000 Zuschauer schon nahezu voll besetzt war. Selbst Fans im Besitz einer Eintrittskarte ließen sich mitreißen, weil die Kassen von jenen blockiert waren, die noch kein Ticket hatten.

80.000 Zuschauer, soviel wie nie zuvor und danach

Mehr als 80 000 Menschen sollen im Stadion gewesen sein, so viel wie nie zuvor und nie mehr danach; gezählt hat sie keiner. Wohl aber jene, die es nicht geschafft hatten. Am Tag darauf wurde Bilanz gezogen: 147 Verletzte, die meisten mit Schnittwunden und Prel-lungen von 70 Sanitätern und zwei Ärzten im Stadion notversorgt. Aber auch 35 ernsthaft zu Schaden gekommen, in den Krankenhäusern liegend, viele mit lädierten Sprungge-lenken.

Im Stadion blieb die Panik draußen weitgehend unbemerkt. Adolf Schick, damals Linien-richter, hat nur beobachtet, „dass die Gänge auf den Tribünen restlos voll waren“. Werner Göhner, zu jener Zeit Direktor des Olympiaparks, erklärt: „Das passierte ja auf der Nord-seite, wir saßen aber auf der Haupttribüne auf der Westseite.“ Amerell sagt: „Wir hatten mit Sprechfunk Kontakt nach draußen,“ das Handy war noch nicht erfunden. „Aber was hätten wir machen sollen?“

Polizeipräsident Manfred Schreiber, der im Stadion war, rechtfertigte die Entscheidung, die Polizei erst eingreifen zu lassen, als der Sturm auf den Zaun losbrach: „Der Veran-stalter hat Hausrecht, aber da hätten auch 1000 Polizisten nichts ausrichten können,“ ebenso wenig wie die 393 Ordnungskräfte. Ermittlungen wurden nicht aufgenommen, weil kein Verdacht auf Verschulden des Veranstalters bestand.

Auch der Torschütze Werner Luxi hat „überhaupt nichts mitgekriegt“ und erst später von der Signalwirkung seines Treffers erfahren. Er kickte bis 1976 für 1860, aber nur 52 mal, zweier Kreuzbandrisse wegen, nach denen er zu früh wieder spielte, wie er glaubt. Dauer-schaden, er kickte noch ein paar Jahre für den SB Rosenheim, zusammen mit dem Alt-Löwen Hans Reich, „dafür hat’s noch gereicht“. Schulte vom Feinmechaniker zum Uhr-macher um, führte ein Geschäft. Mit 1860 hat er „nichts mehr am Hut“, sagt der 54-jährige gebürtige Münchner aus dem Schlachthofviertel, weil sich keiner um ihn gekümmert habe, als er verletzt war.

Ein Zusammentreffen unglücklicher, unvorhersehbarer Umstände

Natürlich ist damals über Gründe für die bedrohliche Situation an Maria Himmelfahrt 1973 und über Versäumnisse diskutiert worden. Das Fazit: Ein Zusammentreffen unglück-licher, teilweise nicht vorhersehbarer Umstände. Gut, 1860 und die Augsburger mit dem aus Italien zurückgekehrten Helmut Haller hatten ihre Spiele zum Auftakt der Saison in der Regionalliga Süd gewonnen. Der 15. August war ein Feiertag, und ein wunderschöner Sommertag. Im Vorverkauf waren nur rund 8000 Karten abgesetzt worden, was erfah-

rungsgemäß auf 40 000, maximal 50 000 Zuschauer schließen ließ. Doppelt so viele Menschen aber strömten kurz entschlossen zum Fußball; bei Spielbeginn reichte der Rückstau auf der Autobahn Augsburg bis Kilometer neun.

Die Vorfälle hatten, ein Jahr vor der Fußballweltmeisterschaft, die konzeptionellen Schwächen des Olympiastadions aufgedeckt. „Das Stadionkonzept hieß Spiele des Friedens für brave Bürger,“ erklärte Polizeipräsident Schreiber, und erinnerte daran, dass die Polizei schon vor Baubeginn für einen zweiten Zaun gekämpft habe, um den Zwi-schenraum überwachen zu können. Vergebens, „der Architekt Behnisch wollte überhaupt keinen Zaun,“ sagt Göhner. „Liberalität war die Lebensauffassung des Architekten Beh-nisch.“

Auch die Organisatoren mussten dazu lernen. „Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen,“ sagt Amerell. Schon gar nichts angesichts der Allianz Arena, in der die Sech-ziger am Freitag wieder einmal gegen den FC Augsburg antreten; ausverkauft das Spiel seit Wochen. „Damals gab Eintrittskarten wie im Kino, nicht nummeriert, freie Platzwahl“, ebenso wenig Sperrgitter und Sicherheitszonen.

Zehn Tage nach dem Vorfällen im Olympiapark spielten die Sechziger gegen den 1. FC Nürnberg. Sperrgitter waren errichtet worden, vor dem Stadionzaun patrouillierte berittene Polizei. Eine überflüssige Vorsichtsmaßnahme, wie sich zeigte, denn 1860 hatte nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg in Frankfurt vom FSV 2:0 besiegt worden und das von Trai-ner Rudi Gutendorf entfachte „feu sacre“ früh erloschen. Es kamen nur 36 000 Besucher, die sahen die Löwen 0:1 verlieren. Kein Wunder, ohne ein Tor von Luxi. Hans Eiberle

Die deutsche Mannschaft verlor zum Auftakt gegen Argentinien 1:2 durch ein Eigentor von Manfred Kaltz. Führungstreffer: Horst Hrubesch, Siegtreffer Diaz. Hans-Peter Briegel, der Fußball-Athlet mit leichtathletischer Vergangenheit, machte Diego Armando Maradona das Leben schwer. Dazu Trainer Cesar Luis Menotti: „Es ist eine furchtbare Taktik, einen wie Briegel gegen Marodona spielen zu lassen.“

Im Spiel gegen Brasilien ereignete sich "die Demontage des Europameisters (SZ). Die Deutschen wurden ein Opfer des Irrgartens der brasilianischen Raumdeckung. Ich schrieb: "Fußball kann schön sein, grausam und ungerecht zugleich. Da ließen die brasi-lianischen Artisten den Ball über den Rasen tanzen, als sei er eine Zauberkugel, die im-mer wieder zu jenen zurückrollt, die mit magischen Kräften über sie gebieten."

Tore: 0:1 (54.) Allofs, 1.1 58.) Junior, 2:1 (61.) Cerezo, 3:1 (78) Serginho, 4:1 (82). Ze Sergio.

Es war die höchste Niederlage einer bundesdeutschen Fußball-Nationalmannschaft seit fast 23 Jahren. Damals wurde bei der WM 1956 in Schweden gegen Frankreich in Göte-borg 3:6 verloren.

Gewonnen haben die deutschen Kicker in Montevideo nicht nur an Erfahrung, sondern für ihre blamablen Auftritte reichlich Kohle geschaufelt. Sie kassierten insgesamt 108.000 Mark, 25 Prozent dessen, was von den 600.000 Mark Gage für den DFB übrig blieb. Pro Kopf also 6.000 Mark plus 1.100 Mark Spesen. Das mag heutzutage lächerlich erschei-nen, doch hatte der DFB zuvor für Niederlagen nie so viel Geld bezahlt.

Die Schreckensnach von St. Etienne

2:0, 0:3: Der Rauswurf aus dem Europacup in Runde 1

(1. Oktober 2019) – „Das reicht für St. Etienne, soviel Pech wie heute haben wir nicht im-mer,“ hatte Trainer Branko Zebec nach dem 2:0-Sieg im ersten Spiel vorhergesagt. Und Mittelfeldspieler Rainer Ohlhauser beteuerte: „Für ein Tor sind wir immer gut.“ Dann hätte die Mannschaft des AS St. Etienne daheim im Rückspiel viermal treffen müssen, um die zweite Runde im Europacup der Landesmeister 1969/70 zu erreichen.

Falsche Propheten, dreimal reichte. 0:1 zurück schon nach zwei Minuten durch ein Tor von Revelli. „Allez les verts“ hallte es durch das Stadion. Revelli traf noch einmal, schließ-lich Keita zum 3:0. Die Münchner Bayern: Aus dem Wettbewerb katapultiert in einer Regen-nacht. Damit hatte keiner gerechnet.

„Wenn Eier schlecht sind und stinken, dann riecht es jeder“, metapherte Trainer Banko Zebec. „Aber etwas dagegen zu tun, das ist schwer.“ Die Alphatiere Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Sepp Maier seien „in schwacher Form“, annähernd gleichwertige Vertreter nicht vorhanden. Müller raus? Zebec: „Da kann ich nur den Kopf schütteln. Das wäre der K.o-Schlag für ihn, auch für die Nationalmannschaft.“

"Du vin rouge extraordinaire"

Der Knockout des FC Bayern war das ein schwerer Schlag, auch für Hans Schiefele, den Fußballlschreiber der Süddeutschen Zeitung. Der war Bayern-Mitglied seit seinem achten Geburtstag, er wurde an diesem Katastrophentag 50 Jahre alt. Als Wilhelm Neudecker, der Präsident des FC Bayern, im Grand Hotel zum mitternächtlichen Umtrunk lud, glich die Stimmung eher der bei einem Leichenschmaus denn bei einer Geburtstagsfeier.

Über das, was dann geschah, ist immer mal wieder geschrieben worden, meist von Unbe-teiligten. Statt Champagner bat Hans Schiefele um Rotwein, den der des Französischen mächtige BR-Rundfunkreporter Oskar Klose beim befrackten Kellner orderte. „Du vin rouge extraordinaire“, wiederholte der, worauf Neudecker reklamierte: „Nix da ordinär, an Guten woll' ma“. Worauf Schiefele, der in jungen Jahren in der Gastronomie gearbeitet hatte, pein-lich berührt zusammenzuckte.

Über das, was später geschah, ist nie geschrieben worden. Als die Geburtstagsrunde sich auflöste, bat der todtraurige Trainer Branko Zebec die Journalisten, ihn nicht alleine zu las-sen. Der Wunsch wirkte wie ein Befehl. Wir tranken weiter und spielten Karten bis vier Uhr morgens. Was wir damals nicht wussten: Dass Zebec alkoholkrank war und befürchtete, alleingelassen in seiner Verzweiflung zu betrinken.

Die schwarze Nacht von St. Etienne war ein Menetekel. Der FC Bayern holperte durch die Saison. Am 26. Spieltag im März 1969 büßte die Mannschaft ihre Chancen auf den Mei-stertitel durch eine 1:2-Niederlage im Lokalderby geben 1860 ein (Torschützen Kohlars, Fischer – Ohlhauser), sechs Tage später wurde Zebec entlassen. Tags darauf besiegten die Bayern unter dem neuen Trainer Udo Lattek Alemannia Aachen 6:0.

Es reichte aber nur noch zum zweiten Platz, den Titel gewann Borussia Mönchenglad-bach.

Als der FC Bayern sich arm gesiegt hatte

Er rechtfertigte sich so: „Meine Mitglieder verlangen von mir sportliche Erfolge. Gewiß steht er Sport im Vordergrund, aber diesmal haben finanzielle Erwägungen den Ausschlag gegeben.“

Der Vertrag mit dem AC Mailand, den Neudecker und der Technische Direktor Robert Schwan ausgehandelt hatten, garantierte dem FC Bayern 60 Prozent der Einnahmen. Die „Süddeutsche Zeitung“ zitierte Neudecker in ihrer Ausgabe vom 6. Mai: „Herr Schwan hat auch mit den Spielern gesprochen. Sie waren dafür. Es gibt pro Kopf 5.000 Mark Prämie für die beiden Semifinalspiele. Kommt es zum dritten Spiel, legen wir noch eine ansehnliche Prämie drauf. Für den Gewinn des Europacups sind, wie im Vorjahr, 10.000 Mark ausge-setzt.“

Ein einmaliger Vorgang? Keineswegs! Der AC Mailand hatte im Viertelfinale von Standard Lüttich nach zweimal 1:1 das Heimrecht für das dritte Spiel gekauft - und 2:0 gewonnen.

Das ist heute unvorstellbar. Und gar nicht mehr möglich, denn Entscheidungsspiele wie das von 1860 München, das mit einem 2:0-Sieg über den FC Turin in Zürich 1965 ins Endspiel des Pokalsieger-Wettbewerbs eingezogen war, passen schon lange nicht mehr in den lückenlosen Terminplan und das Vermarktungskonzept der UEFA.

„Ich hoffe, dass es dazu nicht kommt,“ sagte Neudecker damals. Die Hoffnung erfüllte sich, allerdings nicht im Sinne des Klubpräsidenten. Das Rückspiel in München endete 0:0, Milan zog ins Endspiel ein und gewann den Europacup mit einem 2:0-Sieg über den Ham-burger SV.

Die letzte Chance des FC Bayern anno '68 lag im DFB-Pokal. Doch auch da war im Semi-finale Schluss: 1:2-Niederlage gegen den VfL Bochum, das Finale gewann der 1. FC Köln 4:1.

Die Saison endete mit einer Demütigung. Am 19. Mai 1968 bezwang der 1. FC Nürnberg mit Trainer Max Merkel den FC Bayern 2:0 und ließ sich im Münchner Stadion an der Grünwalder Straße als deutscher Meister feiern.

Der FC Bayern erholte sich schnell. Auch dank Branko Zebec, der als Trainer Tschik Caj-kovski abgelöst hatte; er führte die Mannschaft in der Saison 1868/69 /69 mit harter Hand zum zweiten deutschen Meistertitel seit 1932 und zum zweiten Erfolg im DFB-Pokal seit 1957 – 2:1-Sieg im Frankfurter Finale über den FC Schalke 04. Gerd Müller war mit 30 Treffern Torschützenkönig und wurde zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt.

Eugen Vorwitt zum Tage

Kolumne im Münchner Merkur am 4. November 1970

Goldene Eier

Nur langsam mit die jungen Pferde...! Warum denn so drängeln, Sportfreunde - bei Olympia '72 ist schließlich das ganze Jahr „Tag der offenen Hand". Und wer hat nicht schon den Bogen 'raus, wie man zu Geld kommt, ohne die Schalterstunden einhalten zu müssen ...Über den Daume(n) gepeilt 1,6 Milliarden muntere Piepen - das ist ja geradezu geschenkt. Stelle man sich nur mal vor, was es gekostet hätte, würden die Spiele nicht in München, sondern auf dem Mond stattfinden .. .

Olympia läßt die Puppen tanzen - und da schlagen die Herzen besonders heftig. Für den Sport natürlich. Oder für was sonst? Als ob das eine Wohltätigkeits-Organisation wäre - die Spiele '72 ziehen die „Obdachlosen“ an wie das Licht die Motten. Alle möglichen Leute kommen nach München gekarrt, um sich am olympischen Feuer ein bißchen die Hände zu wärmen. Wo 1,6 Milliarden unters Volk gebracht werden müssen, schwingt man sich nach finanziellem „Plattfuß" mit Leichtigkeit wieder aufs Rad.

Is' ja für ne janz jute Sache.. . Olympia '72 - ein Huhn, das goldene Eier legt. Bereitwillig kleckert's in so manches Nest.

Wäre ooch jelacht, würde sich da nischt machen lassen. Entweder sind wir Deppen Geschäftsleute - oder wir Geschäftsleute sind Deppen ... Schnorrer-König Poldi Wara-

schitz muß sich dagegen wie ein blutiger Anfanger vorkommen. Die Lobby - fast durch die Bank Leute, die im Sport „keinen Verwandten“ haben - wittert ihren Reibbach. Es scheint, als sei bereits die olympische Flamme in Erbpacht überlassen worden.

Gewissen Leuten muß das wohl ganz gewaltig imponieren. Im Geiste umarmen sie be-

reits die neuen Brüder des Olympischen Ordens. Ich werde das Gefühl nicht los, daß man hier so ganz auf die Schnelle mit mehr als fünf Mark dabei sein kann ...

Die große Familie des Sports nimmt alle mit offenen Armen auf - und mit ihrer Gutmü-

tigkeit zeigt sie dem Fuchs auch gleich den Weg zum Hühnerstall... Ihr ausgeprägter Riecher für's Pekuniäre verrät den „Freunden Olympias“, wo's warm 'rausgeht - und da stehen sie nun in langer Postenkette.

Olympia '72 muß wie eine Stichflamme in das Dasein dieser Leute gefahren sein. In München nicht mit von der Partie - so könnte man meinen -, käme für sie einem gesell-

schaftlichen Todesurteil gleich. Und dabei denken sie doch nur an Geld oder Publicity, wenn sie von Olympia sprechen!

Nur 'ran wie seinerzeit Blücher bei Kaub - und mit elastischer Moral und hemdsärmeliger Methode Olympia '72 auf die Bude gerückt. Und vor allem keinen Bahnhof kennen, wenn's bei Daume, Kunze, Reichart und Co. eh schon zugeht wie in einer überfüllten Sprechstunde: „Der Nächste, bitte!“

An Olympia hängt, zu Olympia drängt eben alles ...Nur beschleicht die verdienten Män-

ner und Frauen, die zeitlebens mit dem Sport verheiratet sind, schön langsam das ungute Gefühl, daß all jene, die heute dem Sport das hohe Lied singen, ihm 1972 nach den Olympischen Spielen in München 'was pfeifen könnten ...

Die Fußball-WM 1974

Die Nacht und der Tag nach dem Titelgewinn

Als Gerd Müller überraschend zurücktrat

(7. Juli 2014) - Der TItel war gewonnen die Texte geschrieben und die Süddeutsche Zei-

tung schon im Verkauf. Zeit zum Feiern, nicht nur für die weltmeisterlichen deutschen Fußballer, sondern auch für die Journalisten, die mit ihnen sechs Wochen lang quer durch die Bundesrepublik unterwegs gewesen waren.

Wer eine Einladung zum FIFA-Festbankett im Bayerischen Hof hatte, freute sich auf einen stressfreien Abend bei gutem Essen und unbeschwertem Trinken. Weil ich keinen Anzug besaß, hatte ich mir, in Sorge, es könne mir der Zutritt zu den Feierlichkeiten verwehrt bleiben, einen solchen vom Schwager geborgt, Cord, dunkelblau.

Aus dem gemütlichen Abend wurde für die Journaille Stress pur. Den vor der Tür des Festsaals verkündete Frau Müller Herrn Müllers Rücktritt aus dem DFB-Team, nach 62 Länderspielen und 68 Toren.

Das wäre natürlich die Schlagzeile gewesen. Aber spät am Abend eine Zeitungsseite um-

zubauen, war im Bleisatz fast unmöglich. Es reichte gerade noch für eine einspaltige 22 fette Zeilen Meldung: Gerd Müller: Schluß mit Länderspielen. Die letzte war ein Zitat von Franz Beckenbauer: "Gerd, du bist wahnsinnig."

Als der Kaiser ungnädig nachtrat

(7. Juli 2014) - Gerd Müller trat ab, Franz Beckenbauer trat nach. Er hatte in Buch schrei-

ben lassen, mit Rundumschlägen gegen FIFA. Der Weltverband hatte die Frauen der Spieler nicht zum Bankett geladen. Und gegen den DFB, mit dem die Fußballer bis kurz vor WM-Beginn um die Prämien gestritten hatten.

Seine Zukunft im DFB-Team sah Beckenbauer damals so: "Ob ich 1978 bei der WM in Argentinien noch dabei bin, weiß ich nocht nicht. lIch fühle mich im MOment in guter Verfassung. Ich spiele so lange man mich braucht. Das ist sehr entscheidend."

1976 führte er die deutsche Mannschaft ins EM-Finale, 1977 war er wieder Meister - US-

amerikanischer, mit Cosmos New York.

Die Texte stammen aus einer Zeit, in der es nicht nur bei der Süddeutschen Zeitung noch keinen Blockumbruch gab oder dieser eher ein Zufallsprodukt war ("Einige sind...").

Vor 50 Jahren: 1860 DFB-Pokalsieger

2:0-Sieg über Eintracht Frankfurt im Stuttgarter Neckarstadion

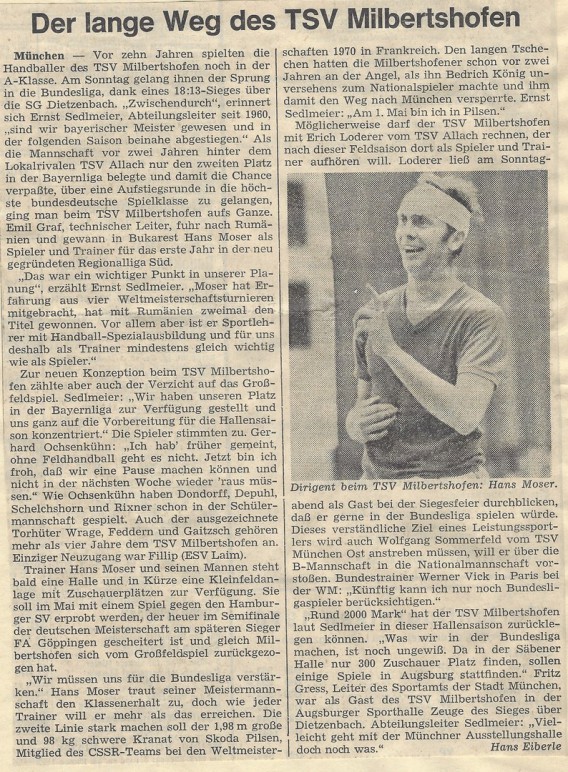

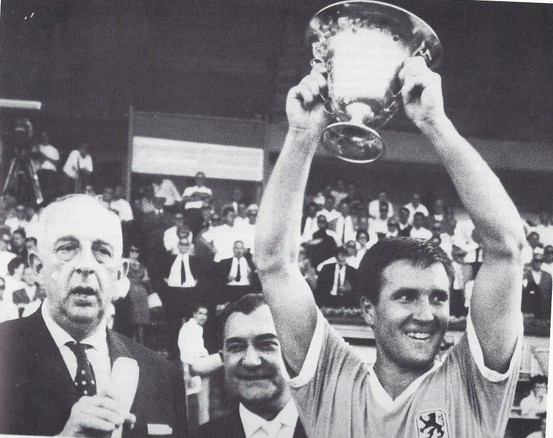

Rudi Brunnenmeier mit dem Pokal. Mit DFB-Präsident Hermann Gösmann (l.) und dem Spielausschuss-Vorsitzenden Hans Deckert am 13. Juni 1964 im Stuttgarter Neckarsta-

dion.

(13. Juni 2014) - 34 Grad zeigte das Thermometer im Schatten der Tribüne des Stutt-garter Neckarstadions. Doch auf dem Rasen waren die Fußballer der brennenden Sonne schutzlos ausgesetzt. Und ab der 11. Spielminute mussten die Sechziger für ihren Außenverteidiger Rudi Steiner mitrennen. Der hatte eine Oberschenkelverletzung erlitten, wurde zehn Minuten lang behandelt und humpelte noch vor dem Halbzeitpfiff in die Kabine, wo ihm Vereinsarzt Hanns Galli einen Klebeverband anlegte. In der zweiten Spielhälfte hinkte Steiner als eine Art Linksaußen die Seitenlinie entlang, dem damaligen Stammplatz der Verletzten, denn auswechseln war noch nicht erlaubt.

Trotz dieser Schwächung gelang 1860 vor 45.000 Zuschauern ein überlegener Sieg. Wil-

fried Kohlars (44). mit einem Schuss in die linke Torecke und Rudi Brunnenmeier (64.), der den Ball an Torhüter Loy vorbei mit links ins Netz schlenzte, waren die Torschützen, Hennes Küppers traf nur den Querbalken.

C. Hansen berichtete für Kicker Sportmagazin über den Empfang der Sechziger durch den Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel auf dem Münchner Rathausbalkon. Hinter diesem Pseudonym versteckte sich der damals 25-jährige Hans Eiberle, Redakteur der Süddeut-

schen Zeitung, später Vorsitzender des Vereins Münchner Sportjournalisten (VMS).

VMS-Ehrenmitglied Michael Steinbrecher (1915-1997)

Das wandelnde Münchner Fußballarchiv

In der Aufstiegsrunde 1965 zur Bundesliga holte Trainer Tschik Cajkovski den 17-jährigen Franz Beckenbauer in die Mannhaft - als Linksaußen. Der FC Bayern besiegte den FC St. Pauli in Hamburg 4:0, das dritte Tor schoss Beckenbauer. St. Pauli traf nur den Pfosten - kein Wunder: An den hatte Torhüter Sepp Maier als Talismann eine Matrosenpuppe ge-hängt, die ihm der Münchner Fußball-Journalist Michael Steinbrecher geschenkt hatte. Der Aufstieg gelang allerdings erst ein Jahr später.

Steinbrecher war das wandelnde Münchner Fußball-Lexikon. Er belieferte die Sport-

redaktionen mit Statistiken in einer Zeit, da diese nicht beliebig verfügbar waren. Der PC war noch nicht erfunden, Google und Facebook nicht existent. Über die Münchner Lokal-derbys wusste Steinbrecher alles. Aber seine auf der Schreibmaschine getippten Manus-kripte waren gefürchtet. Wer Pech hatte, der bekam den kaum mehr lesbaren und siebten oder achten Durchschlag aus dünnem Luft-postbriefpapier, aus dem die perforierten Buchstaben fielen.

Für die Münchner Fußballspieler war Michael Steinbrecher eine Respektsperson. Zu sei-nem 80. Geburtstag im Hofbräukeller kam Franz Beckenbauer als Ehrengast.

Steinbrecher engagierte sich auch berufsständisch. Er war von 1971 bis 1985 2. VMS-Vor-sitzender. 1980 wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Michael Steinbrecher starb im 83. Lebensjahr. Am 21. August 1997 sprach der damalige VMS-Vorsitzende Hans Eiberle auf dem Haidhauser Friedhof den Nachruf. Die Grabstelle: Gräberfeld 1, Reihe 3, Grab Nummer 5 .